|

|

|

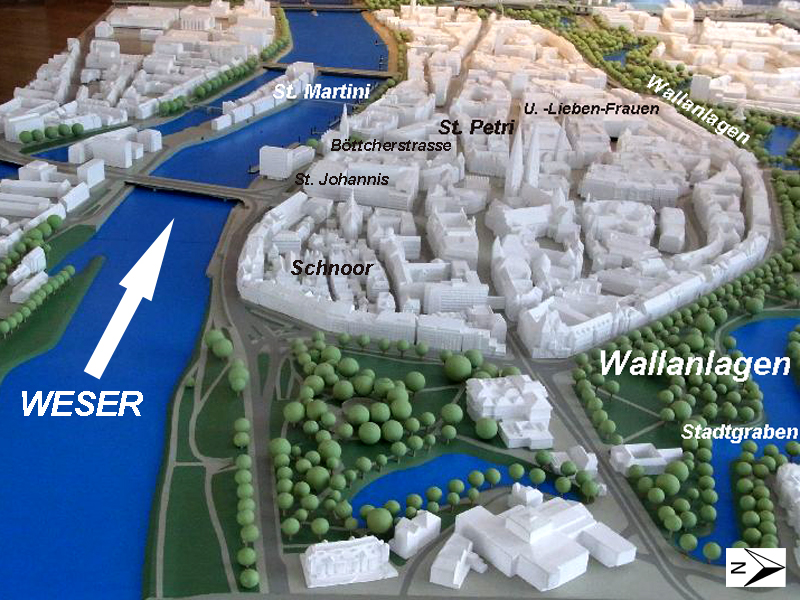

| Zwischen

dem ersten und dem achten

Jahrhundert nach Christus entstanden an der Weser mit ihren Auf der

heute als „Bremer Düne“

bezeichneten 20 – 30 Kilometer langen Anhöhe, welche sowohl Schutz

vor Hochwasser und gleichzeitig auch einen guten Zugang zu einer Furt

über den Fluss boten, waren bereits seit dem 1 Jahrhundert

verschiedene Siedlungen entstanden. Der alexandrinische Geograph

Claudius Ptolemaeus erwähnte eine dieser Siedlungen bereits im

Jahre

150 als Fabiranum. Der spätere Name Bremen geht auf das

altsächsische Wort Bremo (Rand, Umfassung), lateinisiert Brema

zurück, was als „am Rande der Düne liegend“ gedeutet wird.

Neben Bremon sind ab dem 11. Jahrhundert (Adam von Bremen) auch die

Bezeichnungen Breman und Bremin gebrauchlich. 1013 wird der Ort in

einer Urkunde als Bremonensis bezeichnet. Aus den verschiedenen

Endungen entstand schließlich im Mittelhochdeutsche der Name

Bremen. |

|

|

Nach der

Niederschlagung eines

Aufstandes wurde im Jahre 787 Willehad zum ersten Bischof des Bistums

Bremen ernannt. 789 wurde der erste Dom aus Holz auf dem höchsten

Punkt der Düne erbaut. Er wurde dem Apostels Petrus geweiht,

dessen

Attribut (Schlüssel) zum Bremer wappen werden sollte. 805 wurde

das

Bistum Bremen dem Erzbistum Köln unterstellt. Nach der

Zerstörung

Hamburgs durch die Wikinger verlegte der Hamburger Erzbischof Ansgar,

seinen Sitz 848/849 nach Bremen, wo der Bischofssitz gerade vakant

war. Hierdurch entstand das Erzbistum Bremen. Verschiedene Quellen

berichten, dass der hölzerne Dom um 850, bzw. 858 von

dänischen

Wikingern zerstört wurde und Erzbischof Ansgar daraufhin einen

neuen

Dom aus Back- und Sandstein errichten ließ. Die um den Dom

entstandene Befestigung mit

Wällen, Gräben, Mauern und Toren machte den Dombezirk

für viele

Jahre zu einem geschlossenen, selbständigen geistlichen Bezirk, um

den herum sich allmählich die Siedlung entwickelte. Ab 1502 begann

der Ausbau zu einer spätgotischen Hallenkirche. Die heutige

Gestalt des Domes entstand nach Bränden und Turmeinstürzen

schließlich im 19. Jahrhundert nach den Plänen Max

Salzmanns. Während das Äußere des Doms im

neuromanischen Stil mit einem Vierungsturm gestaltet wurde, erhielten

die beiden 98 Meter hohen Westtürme ihre heutige Höhe.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Dom schwer

beschädigt und danach bis 1951 erneut wieder aufgebaut und steht

seit 1973 unter Denkmalschutz.

|

|

|

|

Vor der Westfassade

des Domes St. Petri sind Bronzeskulpturen der sogenannten Bestien

aufgestellt, unter anderem eine Löwe mit einem Widder (Foto

links), ein niedergeworfener Drache mit dem zerbrochenen Bildnis des

Sonnengottes (Foto Mitte) und ein Greif, der von einer Schlange

gebissen

wird (Foto rechts).

|

|

|

|

|

Nordwestlich der

Westfassade des Domes, am Rande des Domhofs, steht ein Reiterstandbild

des preußischen Ministerpräsidenten und späteren

deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck (Foto links). In der

Westkrypta des Doms findet sich die Steinplatte Steinplatte aus dem 11.

Jahrhundert auf der ein Kreuz, welches in eine Irminsuhl ausläuft

und ein Bischofsstab erkennbar sind (Foto Mitte) sowie ein

Christusrelief aus dem Jahre 1050 (Foto rechts).

|

|

|

Die im Jahre 1066

geweihte romanische Westkrypta des Domes ist der älteste Bau

Bremens (Foto links). Das bronzene, von vier "Löwenreitern"

getragene Taufbecken aus dem Jahre 1220 zählt zu den bedeutendsten

Kulturschätzen des Domes und der Stadt (Foto rechts).

|

|

|

Ebenfalls in der

Westkrypta steht die einmalige Orgel, die im Jahre 1745 von Gottfried

Silbermann, einem der wichtigsten Orgelbauer seiner Zeit, geschaffen

wurde (Foto links). Das Mittelschiff des Domes mit barocker

Kanzel (rechts) und dem Hochaltar an seinem hinteren Ende (Foto

rechts).

|

|

|

|

Im Zuge der

Reformation wurde aus dem Dom ein protestantisches Gotteshaus und

Bremen mit dem Westfälischen Frieden (1648) in ein Herzogtum

säkularisiert, welches zusammen mit dem Herzogtum Verden als

Reichslehen der schwedischen Krone verliehen wurde (siehe: Schwedisch

Deutschland). Das nördliche Seitenschiff mit seinem

Netzgewölbe aus dem 16. Jahrhundert (Foto links), das Mittelschiff

(Foto Mitte) und das südliche Seitenschiff (Foto rechts).

|

|

|

|

Jeweils eine

zweistöckige Bogenreihe trennt das Mittelschiff von den beiden

Seitenschiffen (Foto links). Blick vom Hochaltar auf die Westempore mit

Lettnerbrüstung (um 1400), der Sauer-orgel von 1894 und der

neuzeitlichen Fensterrosette (Foto rechts).

|

|

|

Empore im nördlichen

Querschiff (Foto links) und die zweistöckige Bogenwand zum

nördlichen Seitenschiff (Foto rechts).

|

|

|

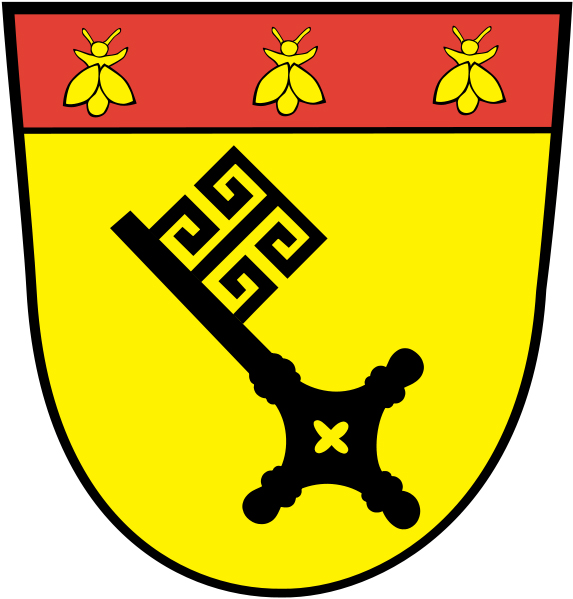

Am Fuß des Portals

am Ostchor wurde eine Maus eingemeißelt. Das in den Dom

integrierte Portal gehörte ursprünglich zur alten Westfassade

des Doms. Die Maus sollte den Mächte der Finsternis am Betreten

des Gotteshauses hindern. Über die Bremer Dom-Maus, die ebenso

populär ist wie die Stadtmusikanten, gibt es eine Reihe von

Legenden (Foto links). Mit der Auflösung des Heilige

Römischen REiches Deutscher Nation wird Bremen im Jahre 1806 ein

souveräner Freistaat, der fortan als Freie Hansestadt bezeichnet

wird. Unter der herrschaft Napoleon Bonapartes wird Bremen zwischen

1810 - 1813 dem Kaiserreich Frankreich angeschlossen und muss deshalb

sein Wappen farblich mit drei Bienen (dem auf die Merowinger

zurückgehenden Herrschaftssymbol Napoleons) anpassen.

|

|

|

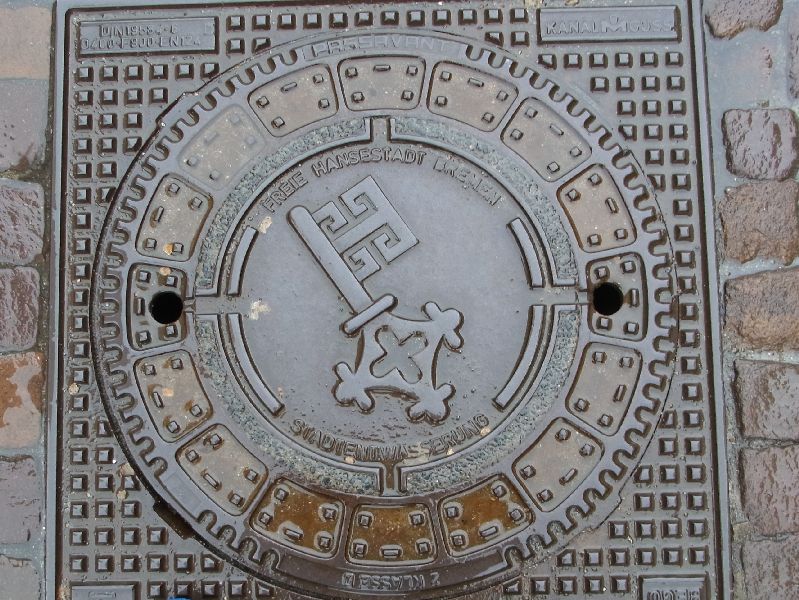

Auf dem Domshof

fällt der 1992 eingeweihte Neptunbrunnen des Bildhauers und

Künstlers Waldemar Otto (Jg. 1929) ins Auge (Foto links). Auch auf

den Kanaldeckeln Bremens findet sich das Stadtwappen (Foto rechts).

|

|

|

Die zum Domshof gewandte

Seite des zwischen 1405 - 1410 - als gotischer Backsteinbau -

errichteten Bremer Rathaus (Foto rechts). Im Rathaus gibt es eine

Polizeiausstellung, zu der auch ein Funkstreifenwagen der Marke

Borgward, Typ Isabella, gehört (Foto rechts).

|

|

|

Die Ostfassade des

Rathauses mit zwei berittenen Herolden und dem Eingang zum Ratskeller

(rechts), in dem seit dem Ende der französischen Besatzung nur

noch deutscher Wein vorrätig gehalten und ausgeschenkt wird (Foto

rechts). Vor der Südfassade des Rathauses befindet sich der

einstige Marktplatz, wo mit Sandsteinplatten ein Hanseatenkreuz

(erinnert an das Tatzenkreuz des Templerordens und das "Eiserne Kreuz")

in die Pflasterung eingelassen wurde. Das zeichen dient dem Gedenken an

die hanseatische Legion, die in den Jahren 1813 - 1815 gegen die

Franzosen gekämpft hatte (Foto rechts).

|

|

|

|

Zwischen Rathaus und

Hanseatenkreuz steht die weltberühmte Statue des Bremer Rolands.

Das Symbol für den Willen der Bremer Bürger, die

Selbständigkeit der Stadt zu bewahren (Vryheit do ik ju openbar)

entstand im Jahre 1404. Der Originalkopf der 10;21 Meter hohen Statue

befindet sich heute im Focke Museum. Das erste, aus Holz

gefertigte Standbild wurde 1366 von den Schergen des Bremer Erzbischofs

niedergerissen und zerstört. Kleinere Ausgaben des Symbols der

städtischen Freiheit finden sich heute in vielen Städten

Norddeutschlands bis hin zum Baltikum. Die berühmteste

Sehenswürdigkeit Bremens wurde 1951 von Grafiker und Bildhauer

Gerhard Marcks (1889 - 1981) in Bronze gegossen und an der

nordwestlichen Ecke des Rathauses aufgestellt. Obgleich die

Stadtmusikanten im Märchen der Brüder grimm niemals in Bremen

angekommen waren, wurden sie zu einem Wahrzeichen der Hansestadt und

ihre abenteuerliche Geschichte in unzählige Sprachen, u. a.

japanisch und chinesisch, übersetzt.

|

|

|

Das (Alte) Rathaus und

das zwischen 1963 - 1966 nach den Plänen des Architekten Wassilij

Luckhardt (1889 - 1972) errichte Haus der Bürgerschaft, in dem das

Parlament des Bundeslandes Bremen tagt (Foto links). Um 1600 wurde die

Westfassade des Rathauses mit einem Arkadengang und einem

zweigeschossigen Mittelerker aufgelockert. Zwischen den Fenstern der

zweiten Etagen wurden 8 Statuen aufgestellt, welche den Kaiser und die

sieben Kurfürsten sowie die Bindung Bremens an das Reich

symbolisieren Zusammen mit der Rolandsfigur wurde der Rathausbau im

Jahre 2004 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen (Foto

rechts).

|

|

|

In den Häusern an

der Westseite des Marktes (Foto links) befinden sich heute (von r. n.

l) der Sparkassenbau (1957/58) hinter einer Rokokofassade (1758), die

Rathsapotheke (1896) und Rathskonditorei und das Deutsche Haus (1909). Im

Hintergrund des Bildes sieht man die auf einen ursprünglichen Bau

aus dem 11. Jahrhundert zurückgehende "Kirche unserer lieben

Frauen". Auf der Seite gegenüber dem Rathaus gelegenen Seite des

Marktplatzes steht der "Schütting" (Foto rechts), der 1537/38 als

Gildehaus der Bremer Kaufmannschaft diente und heute den Sitz von

Handelskammer und Club zu Bremen beherbergt.

|

|

|

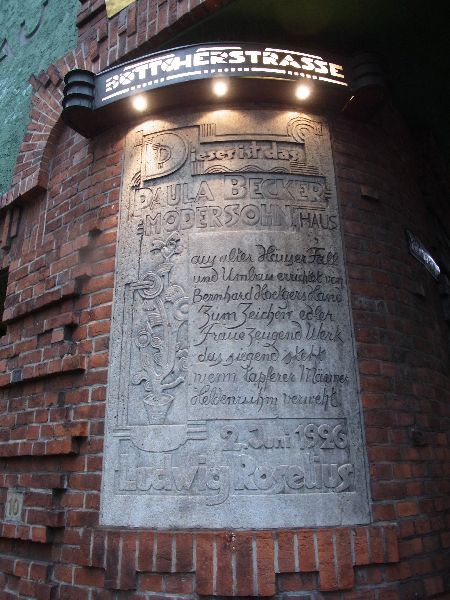

| An der Südseite des

Alten Marktplatzes weist ein Schild den Weg zum baulichen

Gesamtkunstwerk der Böttcherstraße, welches in den 1920er

Jahren vom Bremer Kunstmäzen und Gründer von "Kaffee

HAG", Ludwig Roselius (1874 - 1943) eingerichtet wurde. Die vom

Marktplatz Richtung St. Martini Kirche und Weser führende Strasse

ist für das jahr 1317 als Hellinchstrasse (Helling=Werft) belegt.

Später wurde sie in Bodeckerstrasse (Böttcherstrasse)

umbenannt, weil hier die Fässer für den Warentransport

hergestellt wurden. Nachdem in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts infolge der

Hafenverlagerung der Niedergang der Strasse begonnen hatte, wurden die

Häuser nach und nach von Roselius aufgekauft und umgestaltet.

|

|

|

|

| Am nördlichen

Eingang zur Böttcherstrasse wurde 1936 das

Relief des "Lichtbringers", des heiligen Michaels als Drachentöter

(Foto rechts) angebracht, welches sein Schöpfer, der Bildhauer

Bernhardt Hoetger (1874 - 1949), als "Sieg Hitlers über die

Mächte der Finsternis"

verstanden wissen wollte. |

|

|

|

| Hitler lehnte das

expressionistisch-aventgardistische Kunstwerk und die

Böttcher jedoch

ab, weil diese von der "Unkenntnis des Nationalsozialismus zeuge"

und

daher "entartet" sei. 1943 flüchtete Hoetger in die Schweiz.

Durch

Bombardements 1944 stark zerstört, wurden die Häuser 1954

wieder

aufgebaut. |

|

|

|

Im Hötgerhof stehen

drei Bronzeskulpturen des Künstlers. V. r. n. l.: Abend (1911),

Jugend oder Darmstädter Torso (1909) und Dämmerung (1911) Im

Handwerkerhof befindet sich der "Sieben Faule Brunnen" (Foto links).....

|

|

|

|

......der an den

Erfindungsreichtum von sieben Brüdern (Foto links) erinnert, die

z. B.

einen Brunnen bohrten, um nicht zur Weser laufen zu müssen oder

Bäume

anpflanzten, um sich den Weg in den Wald zu ersparen. "Ständige

Vertretung von Rheinland Bremen?" (Foto rechts)

|

|

|

|

| Das Roselius Haus

beherbergt seit 1928 ein Museum (Fotos links und rechts). Am Ende der

Böttcherstrasse verbindet ein Torbogen das Haus Atlantis mit dem

Robinson Crusoe Haus (Foto Mitte). Hoetgers Haus Atlantis

verkörpert seine heiklen, in Architektur umgesetzte politischen

Ansichten. Hier wollte er die Anhänger einer "Germanenkultur", die

Atlantis mit Helgoland und den "Ariern" verbunden hatte,

Tagungsräume zur Verfügung stellen. |

|

|

|

Am Robinson Crusoe Haus

findet sich eine Aquarium mit tropischen Fischen über dem die

Skulptur "Silberlöwe trägt den Tag" von Hoetger aufgestellt

wurde. Ein Blick auf den südlichen Eingang der Böttcher

Strasse von der Kirche St. martini aus gesehen (Foto rechts).

|

|

|

|

An der Ecke

Wieren/Straßendamm, dem Eingang zum "Schnoor" steht ein um 1630

errichtetes, später mehrmals umgebautes Haus, welches eine nach

dem 99-Tage Kaiser Friedrich III. (1831 - 1888) benannte

Gaststätte beherbergt (Foto links). Der Name des ältesten

Stadtviertel Bremens bezieht sich auf dessen kleine Häuser, die

sich in den schmalen Gassen wie Perlen an einer "Schnur" reihen (Foto

rechts).

|

|

|

| Im "Schnoor" bekommt man

Bremer Spezialitäten (Foto links), kann einen originellen

Briefkasten. bewundern..... |

|

|

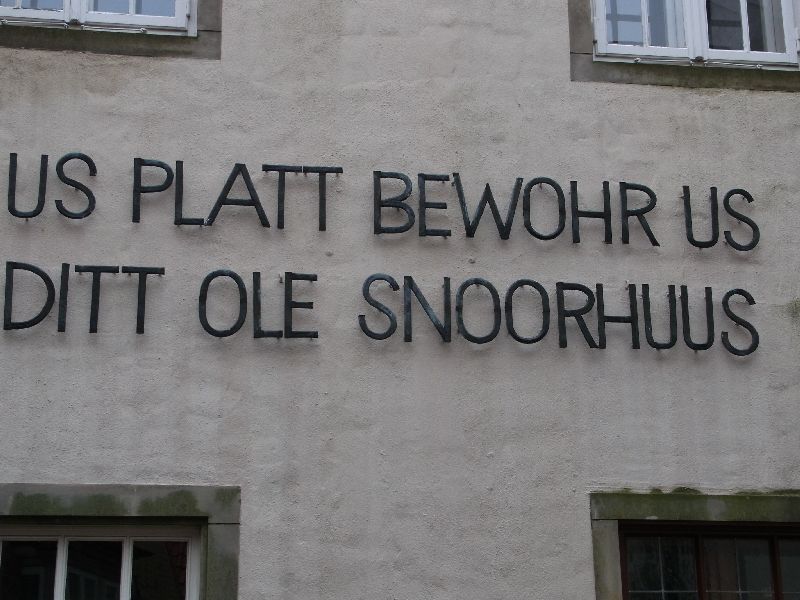

....und schließlich

auch seine Kenntnisse des Plattdeutschen testen.

|

|

|

In einem Hof, westlich

der Böttcherstrasse befinden sich die Mauerreste eines Bremer

Kaufmannshauses aus dem 13. Jahrhundert.

|

|

|

| In den Neunbau wurden

Gebäudeteile des abgebrannten Hauses eingebaut, welches einst an

derselben Stellen gestanden hatte. (Foto links) Die Herdentor

Wallmühle wurde 1815 auf der einstigen Gusshausbastion des 1604

angelegten städtischen Festungsring erbaut und wird daher auch als

Mühle am Wall bezeichnet. 1832 abgebrannt wurde die Mühle

wieder aufgebaut und bis 1947 zum Getreidemahlen benutzt (Foto rechts).

|

|

|

Der

eigentliche Grund für timediver®'s Reise nach Bremen war die

Ausstellung "Graben für Germanien. Archäologie unter dem

Hakenkreuz", welche am 10. März 2013 im Bremer Landesmuseum

für Kunst- un Kulturgeschichte, kurz "Focke Museum" eröffnet

wurde. Diese wichtige und sehenswerte Sonderausstellung dauert bis zum

8. September 2013. Historisch Interessierten, die nicht nach Bremen

kommen können, sei der im Stuttgarter Thais verlag erschienene

Begleitband zur Ausstellung empfohlen.

|

timediver®'s

Rezensionen

|

|

|