|

|

| Nach

einem Besuch

der Mega-Ausstellung "Die Welt der Kelten", die vom 15. September 2012

bis zum 17. Februar 2013 in Stuttgart stattfindet (siehe am Ende der

Seite), machte timediver® am 22.09.2012 auf dem Rückweg einen

kleinen

Abstecher nach Eberdingen zum Keltenmuseum

Hochdorf/Enz

. Anders als bei der großen

Landesausstellung ist hier das Fotografieren erlaubt. Die Kommentare zu

den Bildern wurden auf der Grundlage der enstprechenden Begleittexte

des Museums verfasst. |

|

|

Zum Lesen des

Textes (Foto links) bitte rechte Maustaste drücken und im

Kontextmenü "Grafik anzeigen" anklicken. Die aus grobem Ton

geformten Webgewichte sorgten für die Straffung der

Kettfäden am Gewichtswebstuhl (Foto rechts).

|

|

Bei der Fertigung

der Klinefigur

(Kline: altgriechisch = Ruheliege mit aufgebogenem Kopfende) wurden

zunächst die Guss- und Luftkanäle, die sich mit Bronze

gefüllt hatten, entfernt. Die Bruchstellen wurden gefeilt und

geglättet. Nun konnten die Bohrungen und Applikationen angebracht

werden. Entsprechend der Mode wurden Löcher gebohrt, die man mit

kleinen Korallen füllte. Die kleinen Brüste in

Form von Kugeln steckte man mit Nieten auf, bevor man die separat

gegossenen Räder anmontierte.

|

|

|

|

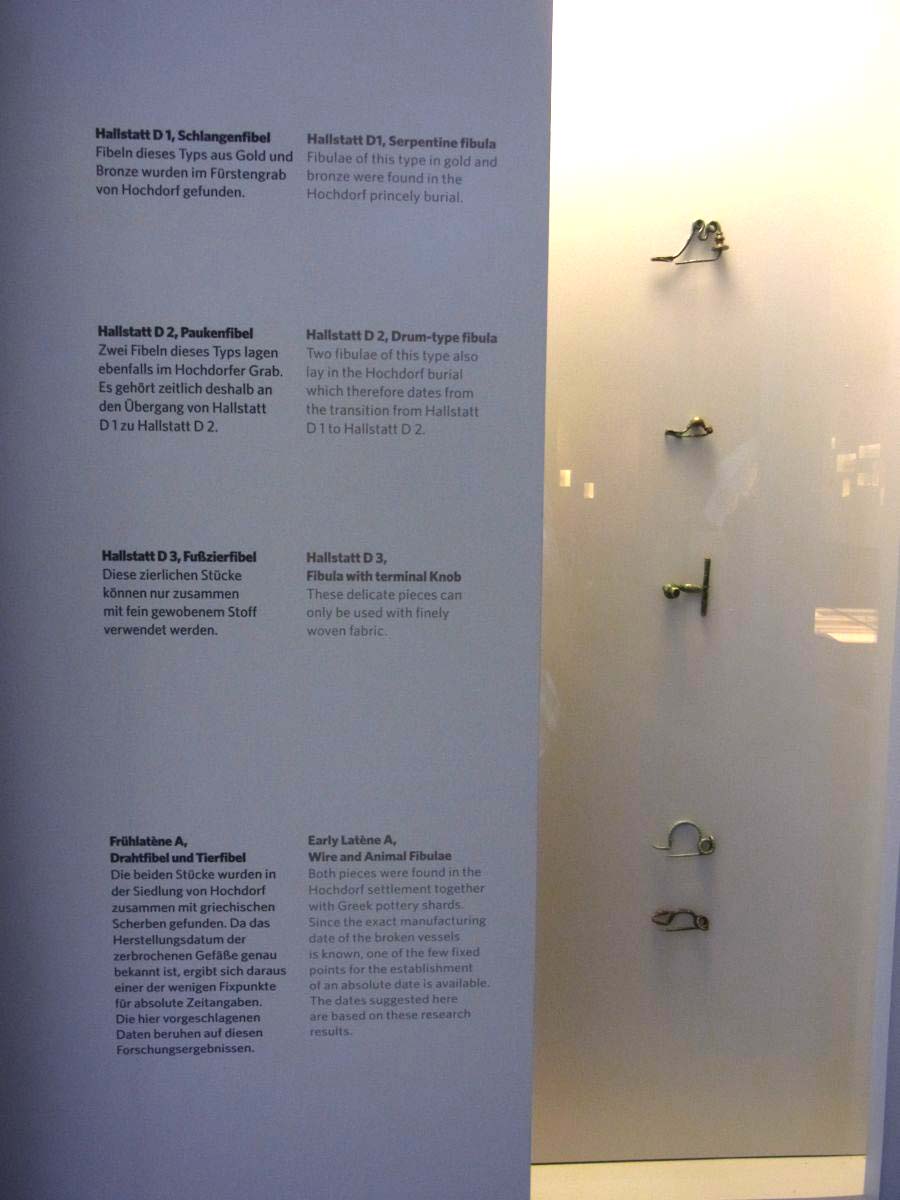

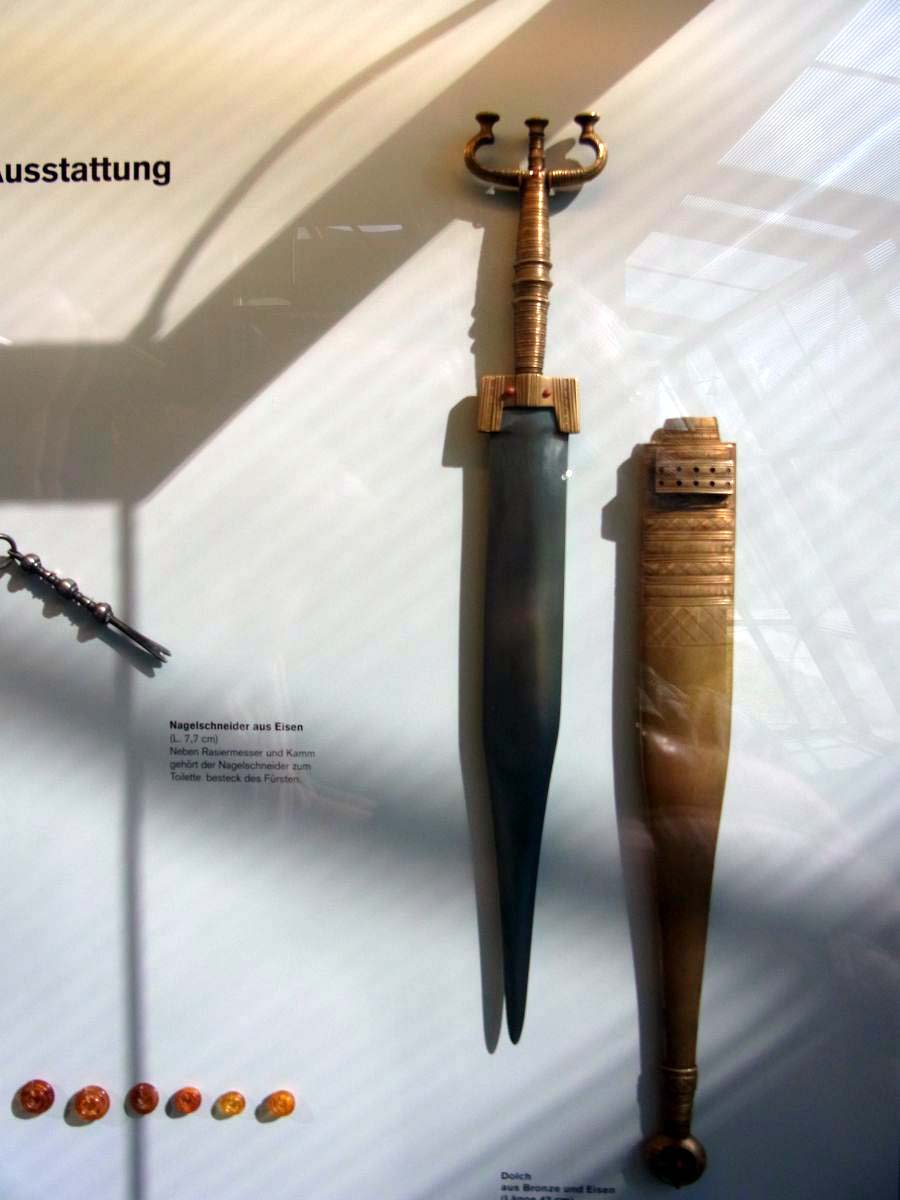

Das linke

Foto zeigt von oben nach unten Schlangen-, Pauken-, Fusszier-

Tierfibeln aus Hallstatt D 1 - D3 und Frühlatène A .

Verschiedene Punzarbeiten (Foto Mitte) sowie einen Nagelschneider aus

Eisen, ein Dolch und diverse Bernsteinperlen (Foto rechts).

|

|

|

|

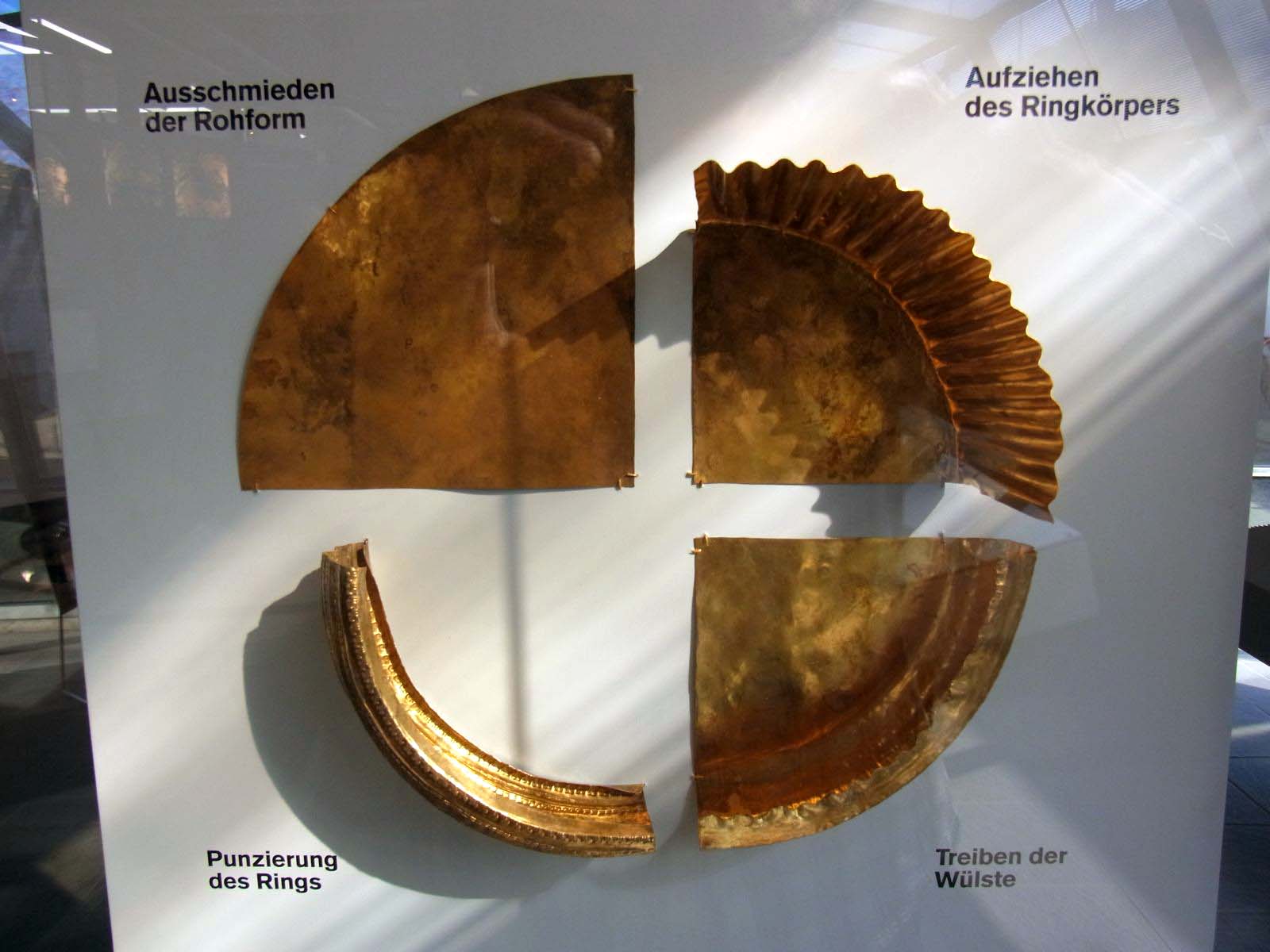

| Vier

Fertigungsphasen zur Herstellung eines Metallrings (Foto

links). Szene von auf der Situla von

Bologna mit

zwei Musikanten (Foto rechts). |

|

|

|

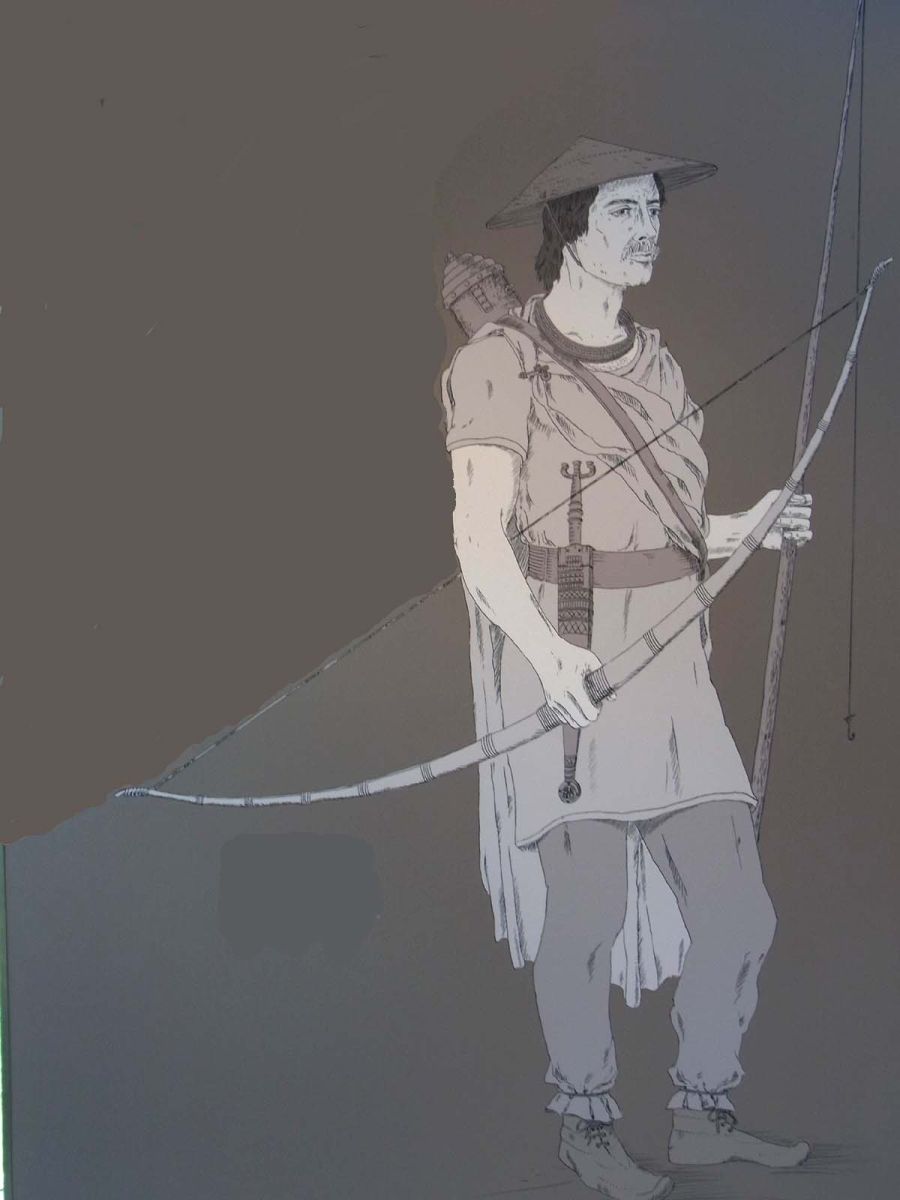

Der

Keltenfürst von Hochdorf mit Bogen und Angel sowie seinen Herrschaftsattributen

Birkenrindenhut, Prunkdolch,

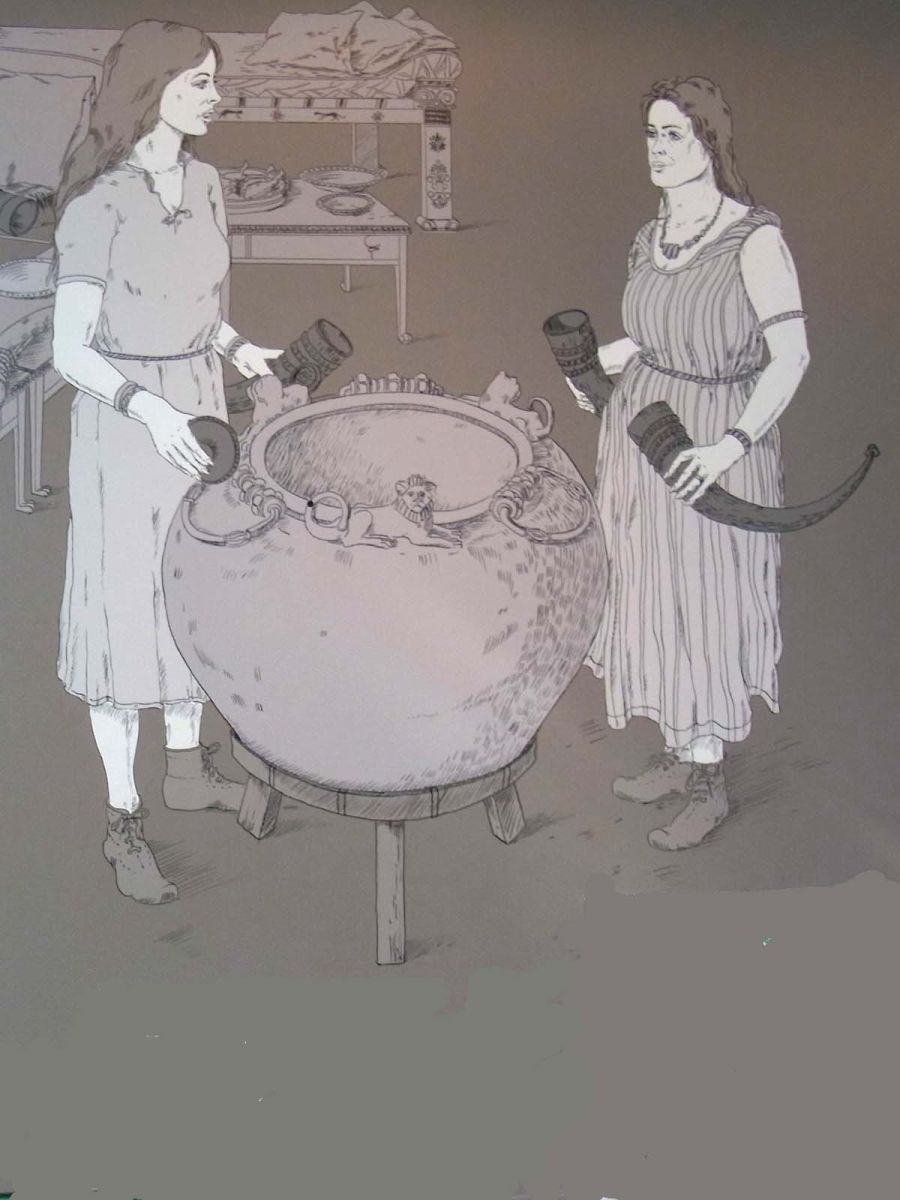

Hals-/Armring und Fibeln aus Gold. Zwei Frauen mit

Trinkhörnern und dem bronzenen, aus Südeuropa stammenden

Löwenkessel aus dem Fürstengrab von Hochdorf. (Foto

rechts).

|

|

|

|

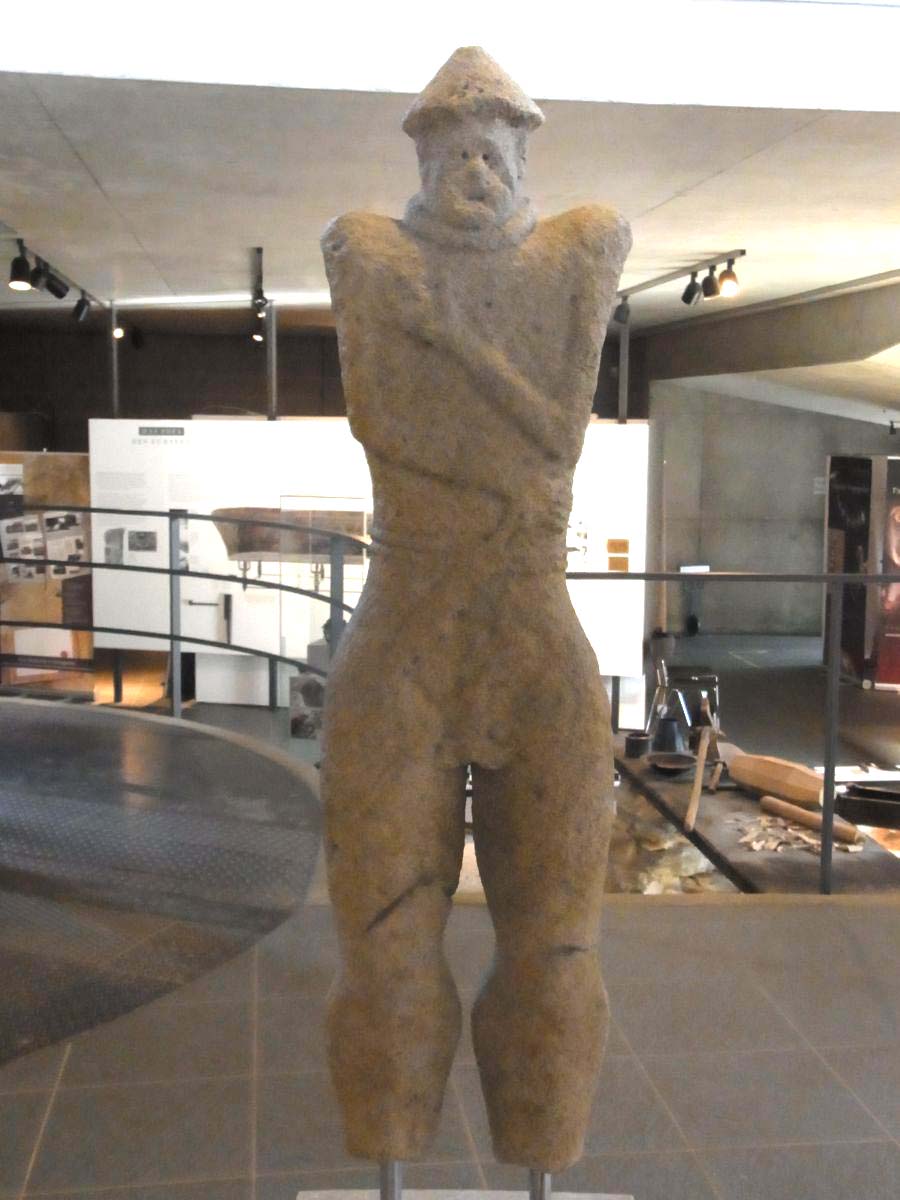

Die Pyramide

mit einem Adligen an der Spitze entspricht wohl der keltischen

Gesellschaftsstruktur im 6. Jahrhundert vor Christus, die sich auch in

den Bestattungsriten

offenbarte. So stehen den mit einem beträchtlichen Aufwand

errichteten

Grabanlagen, in denen die Verstorbenen mit reichen Beigaben ruhen,

weitaus

schlichter ausgestattete Körpergräber gegenüber. Andere

Tote wurden verbrannt und ohne Beigaben beigesetzt. Die offensichtlich

unterschiedlichen

Bevölkerungsgruppierungen lassen sich nur grob nach dem

materiellen

Reichtum der Gräber einteilen und darin eine soziale Abstufen

vermuten.

Mangels fehlender Schriftlichkeit fehlt jedoch jedwede tiefere

Einsicht

in die Zusammenhänge der Bestattungsriten. In welcher Form sich

hierbei

Ansehen, bestimmte Fertigkeiten, unterschiedliche Jenseitsvorstellungen

oder gar kultische Kräfte des Einzelnen in der Sepulkralkultur

wiederspiegeln,

ist bisher verborgen geblieben. Die Kopie der Steinstele von

Ditzingen-Hirschlanden

zeigt die Statussymbole eines Keltenfürsten (Foto rechts), wie sie

in dieser Kombination von konischem Hut, Halsring und Dolch auch

im Grab von Hochdorf gefunden wurden.

|

|

|

|

Beispiel einer

keltischen Punzarbeit (Foto links). Ein Poster des bronzenen

Sitzmöbels aus dem Fürstengrab von Hochdorf (Foto

rechts). Das Original ist ist im Besitz des Landesmuseum Stuttgart und

momentan in der dortigen Sonderausstellung zu sehen.

|

|

|

Auf der Rückenlehne

des bronzenen Sitzmöbels ist die Fahrt in einem

vierräderigen Wagen dargestellt, wobei der Wagenlenker die beiden

mit einem Joch miteinander verbundenen Hengste mit einem

Treibstachel dirigiert (Foto links). Eine weitere Abbildung zeigt

den Kampf zweier Schwertkämpfer, von

denen der rechte ein Linkshänder ist (Foto rechts).

|

|

|

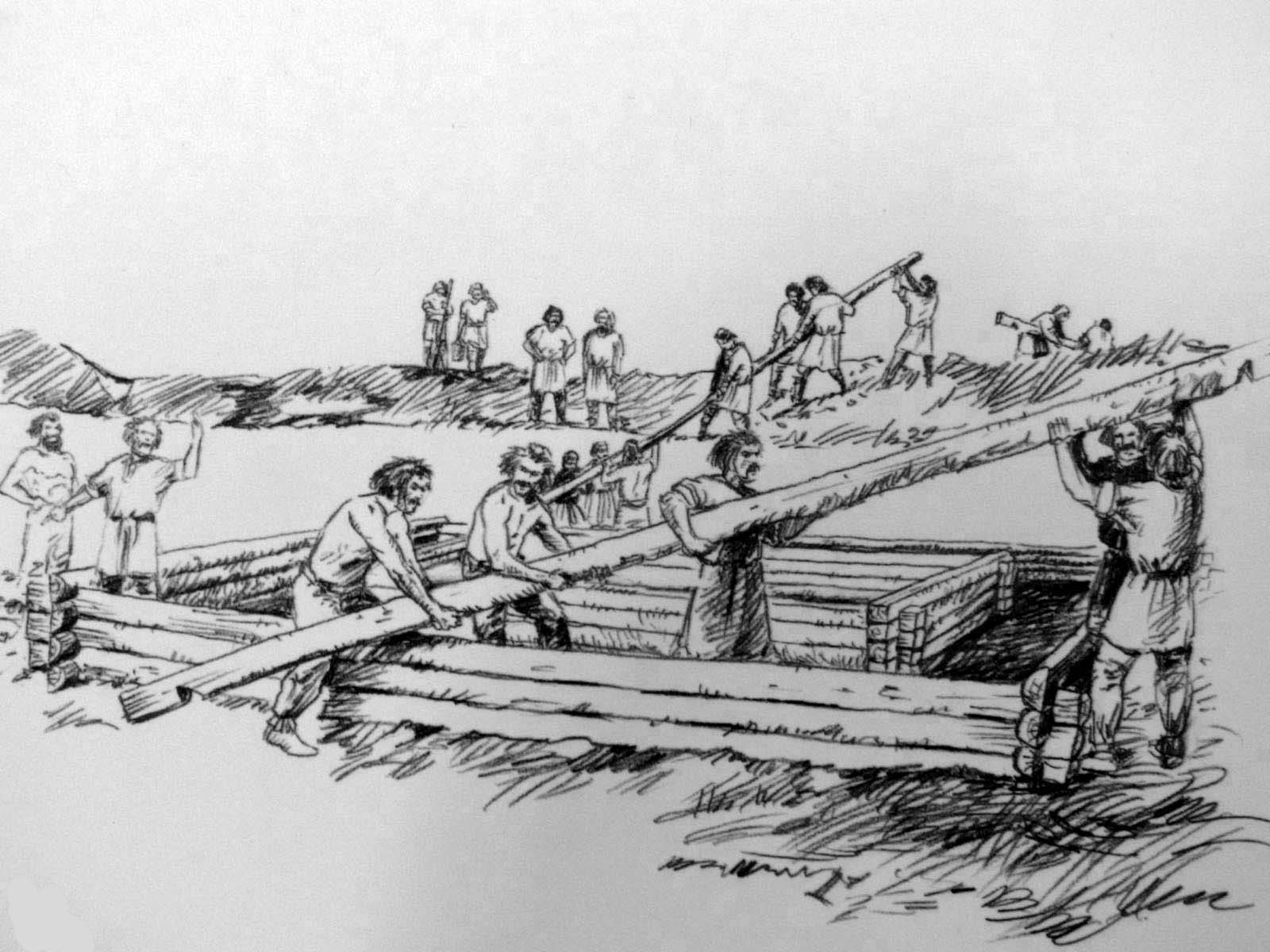

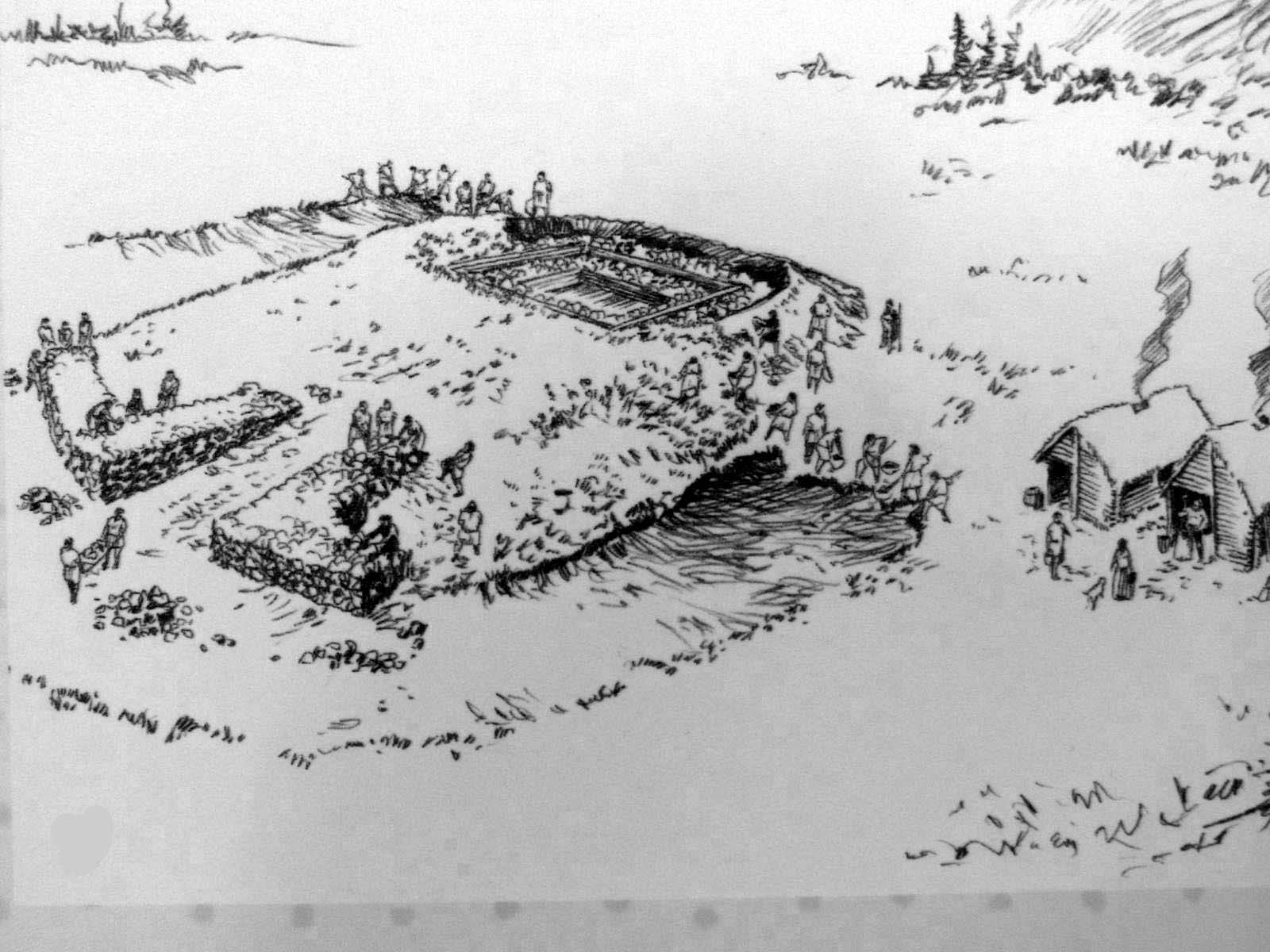

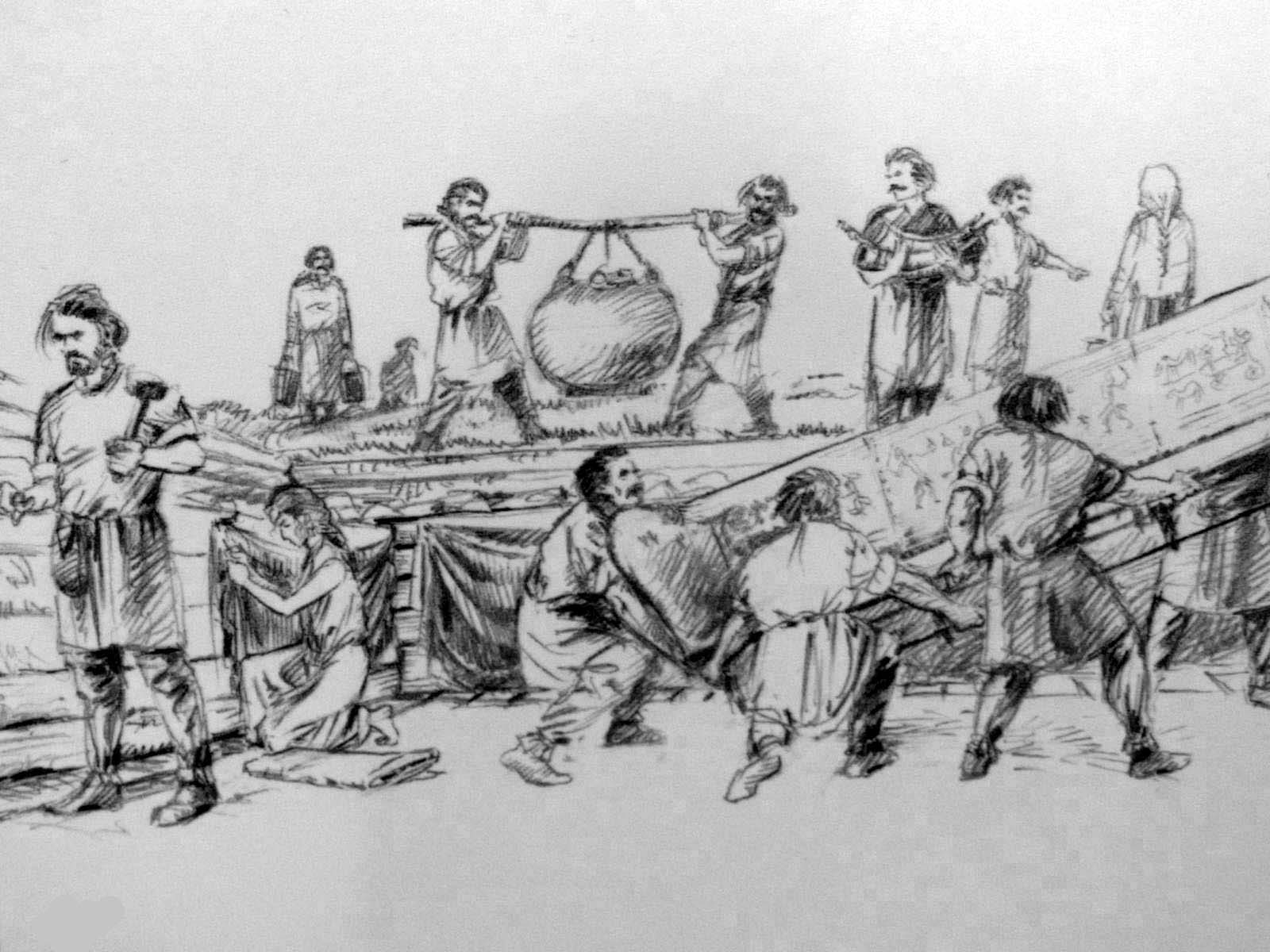

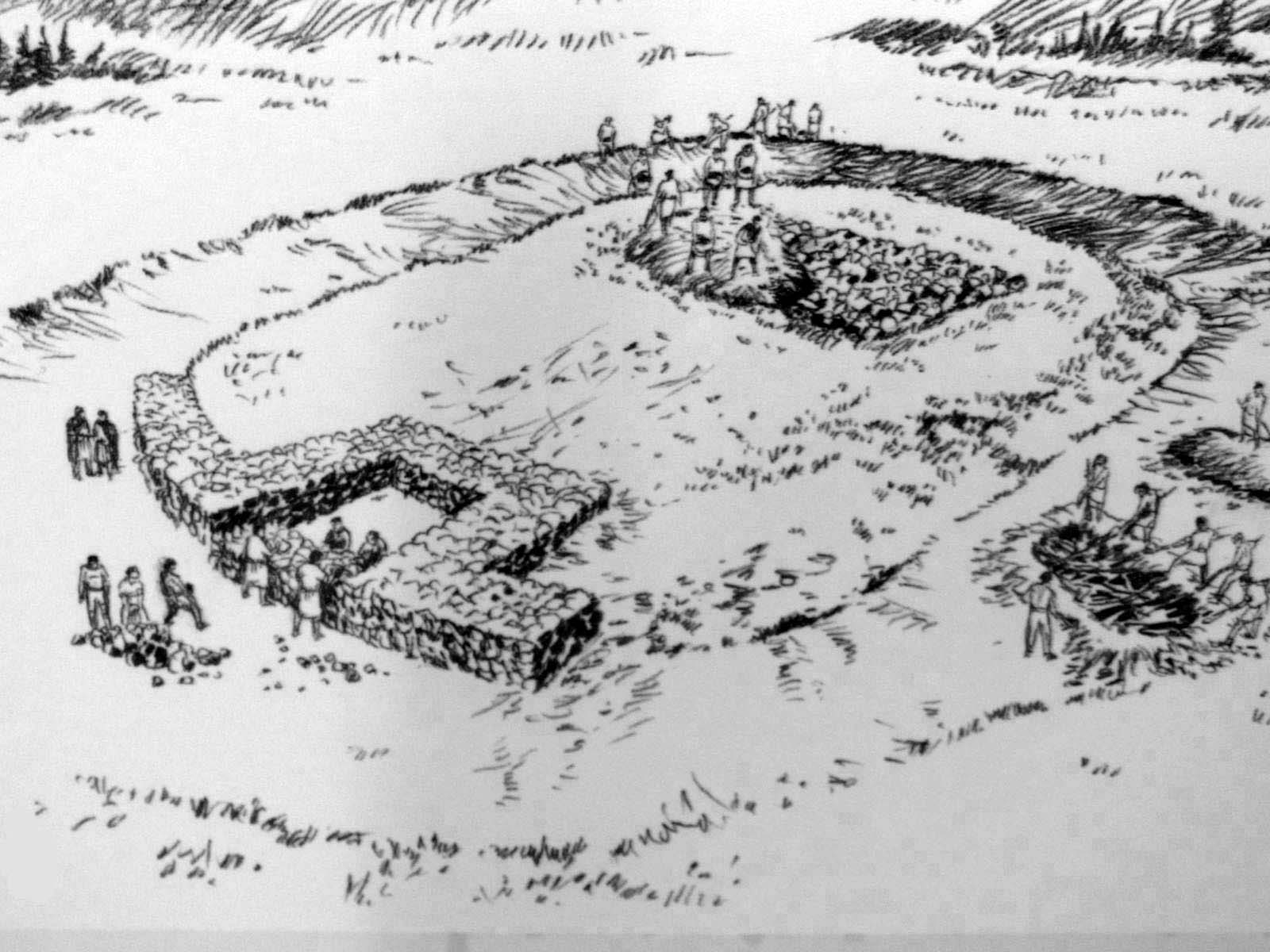

Der Bildzyklus

zeigt das Anlegen...

|

|

|

...und die

Ausstattung des Fürstengrabes...

|

|

|

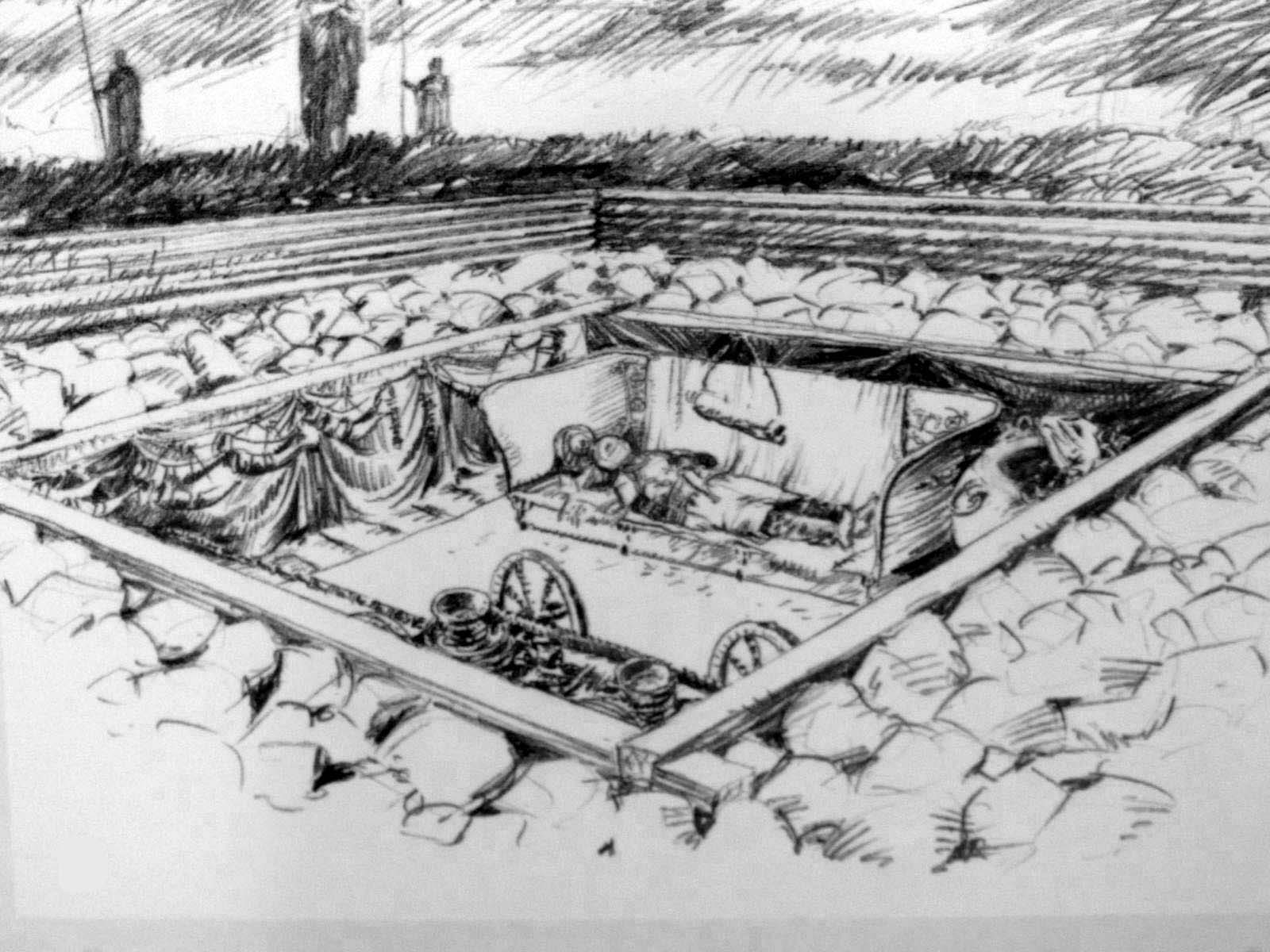

...die Beisetzung

des Fürsten...

|

|

|

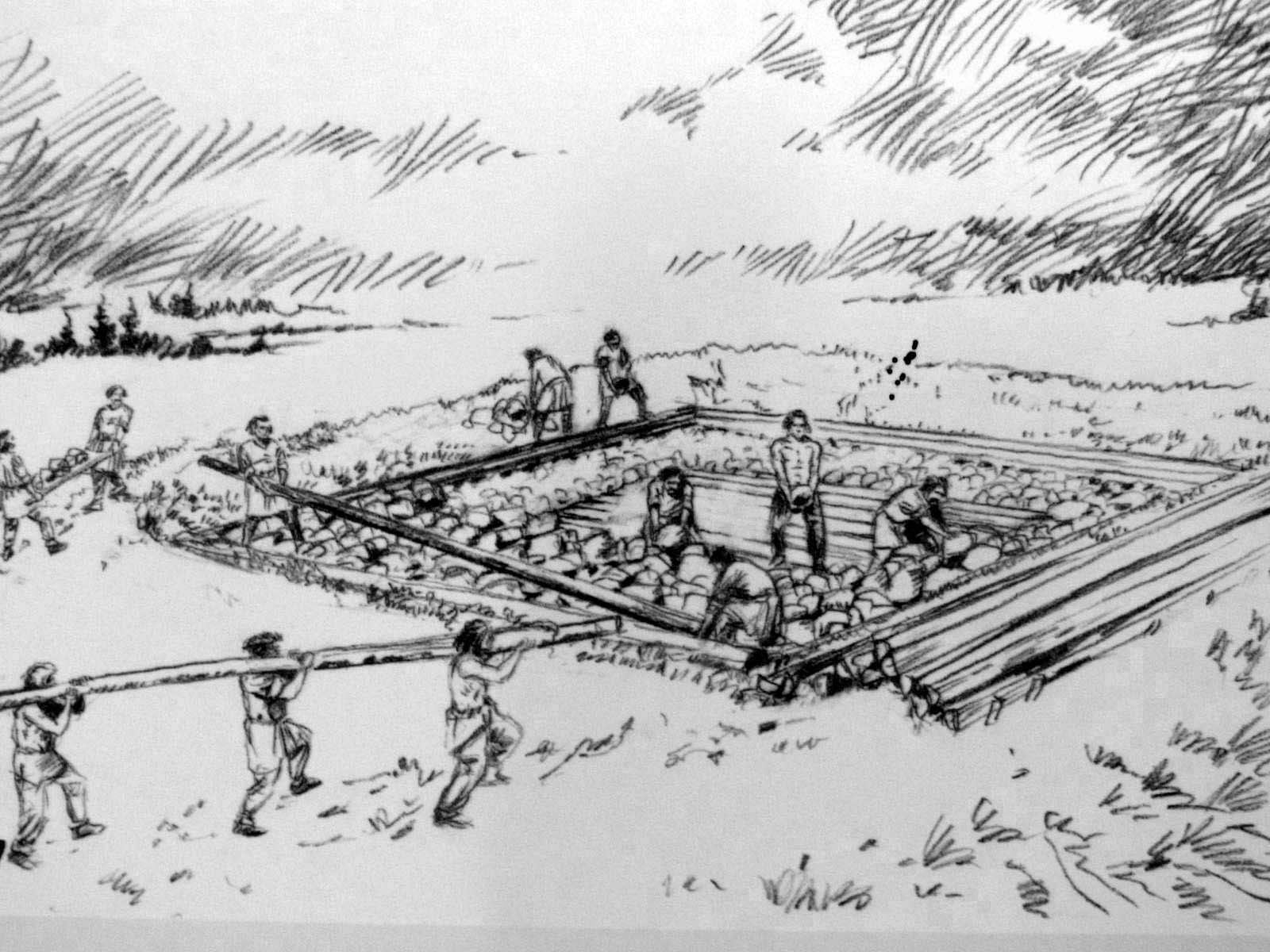

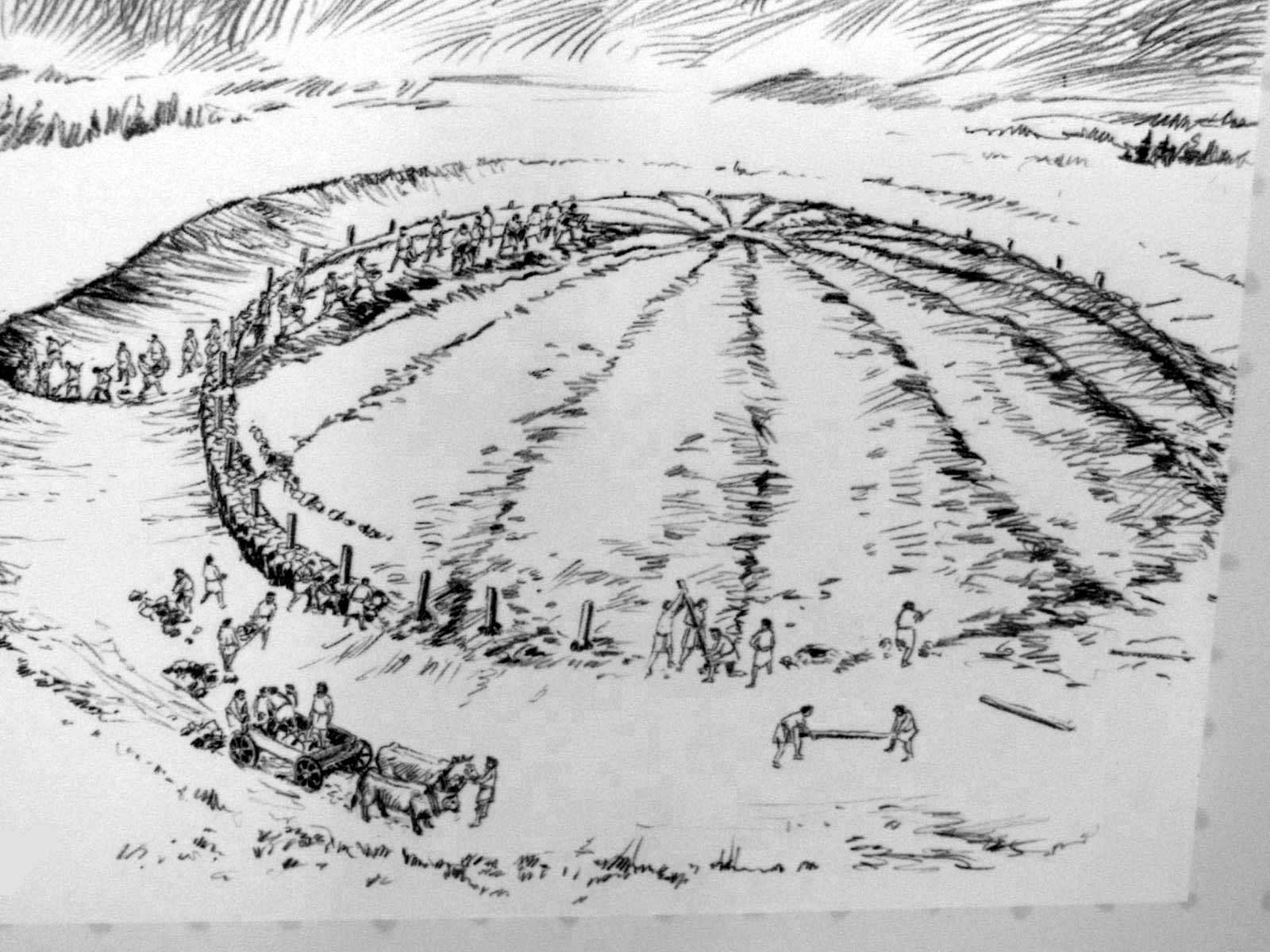

....und das

anschließende Aufschütten des Grabhügels.

|

|

|

Nur mit

Weidenkörben und Spathölzern gestaltete sich die

Aufschüttung des Grabhügels (7000 Kubikmeter Erde) recht

aufwendig und arbeitsintensiv, so dass sicherlich die gesamte

Siedlungsgemein- schaft mit Hand anlegen musste. Als Symbol für

das Keltenmuseum Hochdorf/Enz weist die Silhouette

der Klinenfigur auch den Weg

zum rekonstruierten Fürstengrab

im Untergeschoss. (Foto rechts).

|

|

|

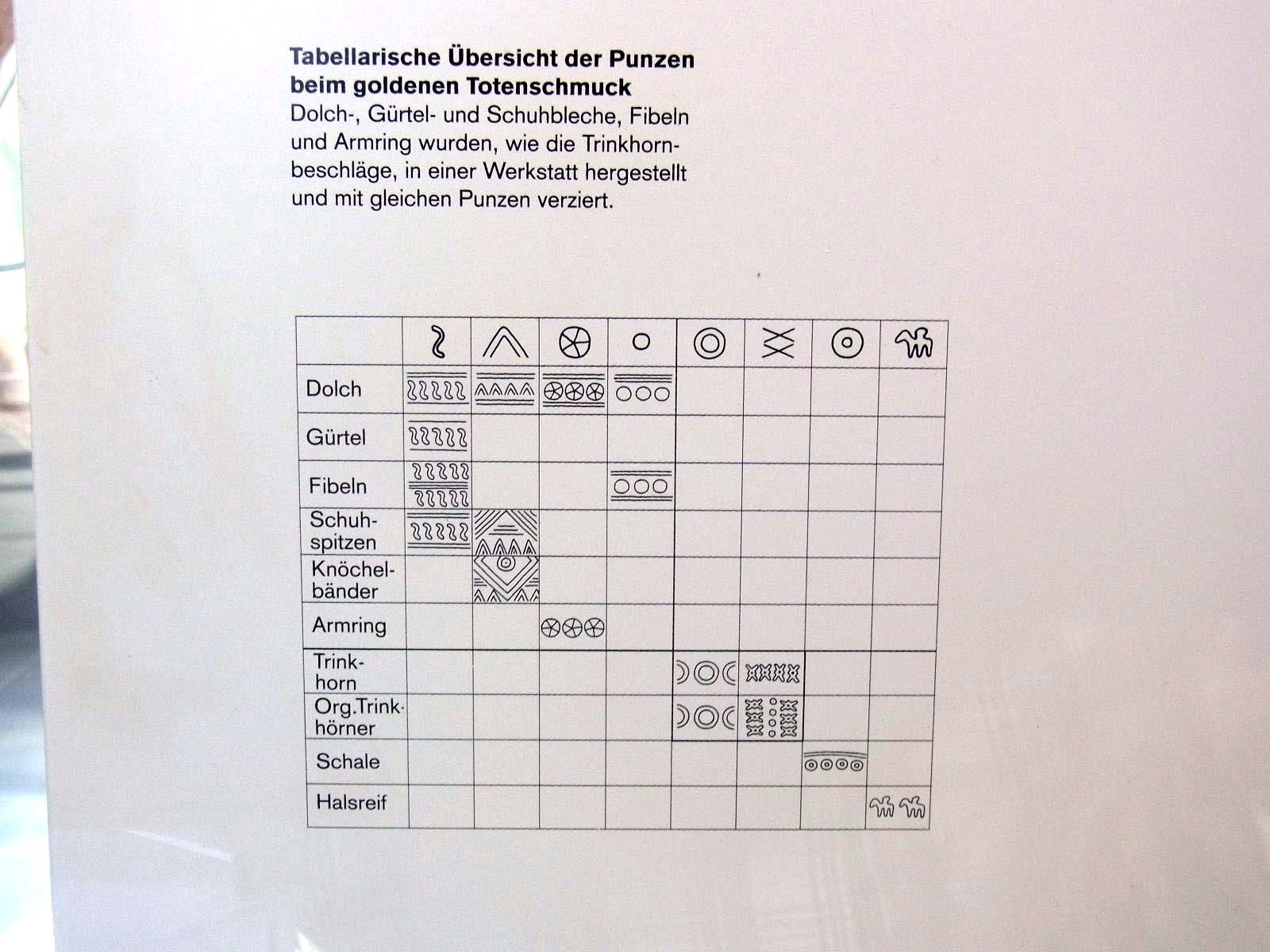

Die mit den selben

Punzmustern versehenen Artefakte stammen aus der selben Werkstatt. Bei

der Rekonstruktion des Grabhügels (Foto rechts) konnten moderne

Maschinen eingesetzt werden .

|

|

|

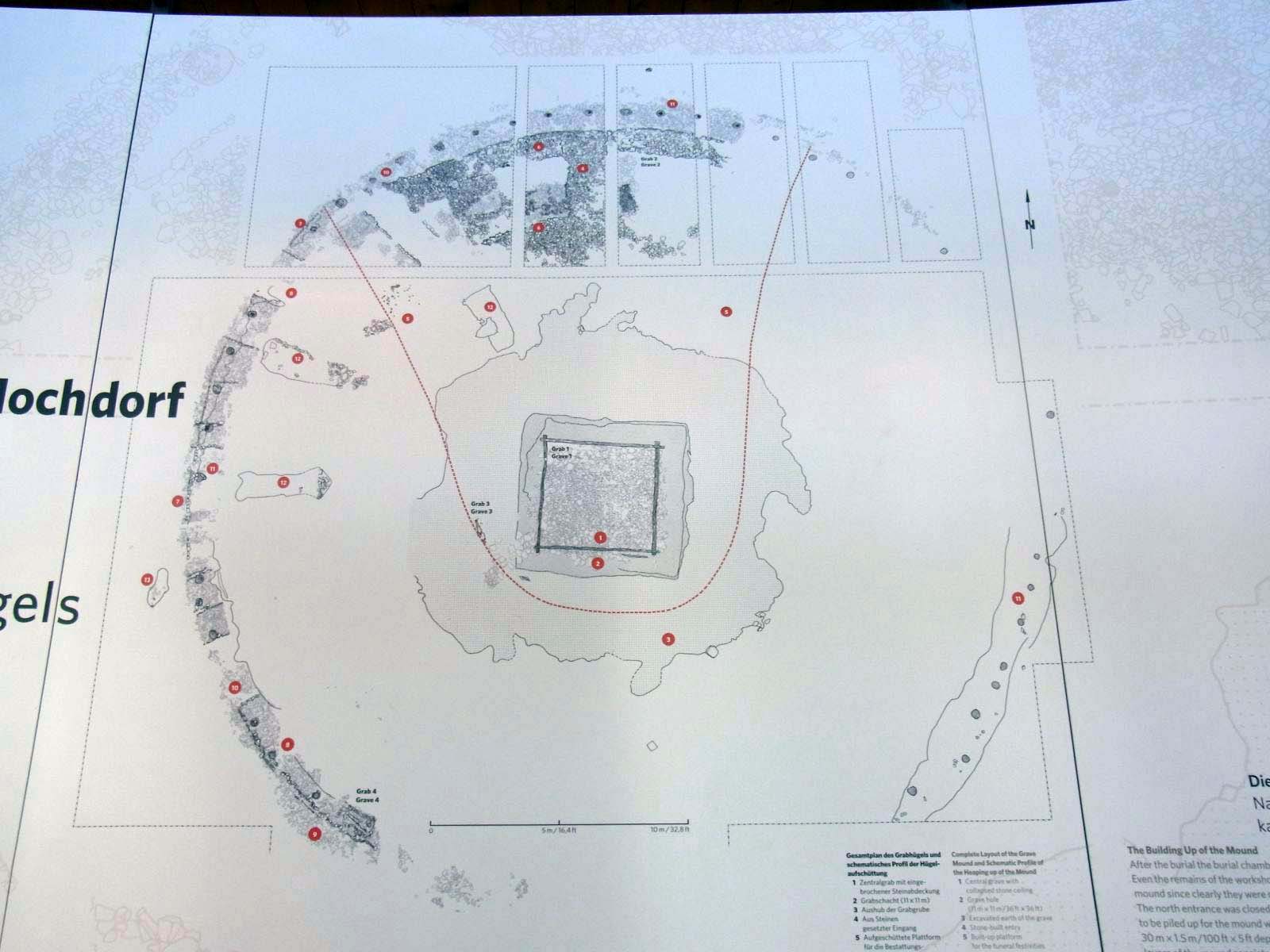

Der fertige

Grabhügel zeigte auf den ersten Blick die Macht und den Einfluss

des hier bestatteten Toten, zerfiel jedoch danach im Laufe der Zeit.

Fast alle frühkeltischen Grabhügel wurden bereits kurz

nach ihrer Fertigstellung als

Bestättungsplätze weitergenutzt. In dem fast völlig

eingeebneten

Hügel von Hochdorf war jedoch nur noch ein solches Grab erhalten

geblieben.

Als Totenopfer ist eine Mann in einer Steinkammer am Hügelrand

begraben

worden. Ein weiterer Toter wurde während der lange dauernden

Aufschüttung

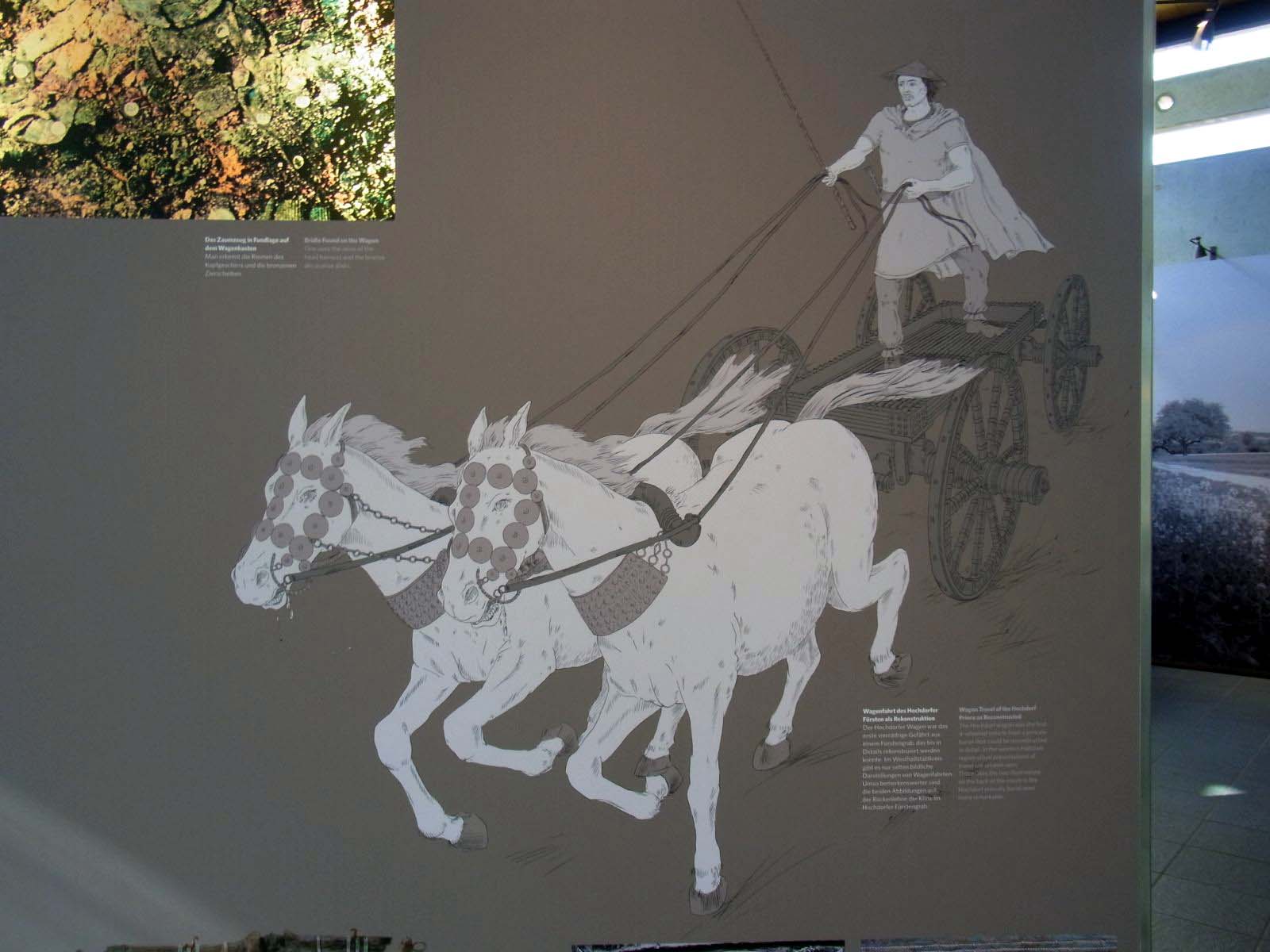

des Hügels beigesetzt. Die Rekonstruktion einer

Wagenfahrt

des Hochdorfer Fürsten (Foto rechts).

|

|

|

Die Rekonstruktion

der Grabkammer...

|

|

|

....mit Kopien der

wertvollen Grabbeigaben.

|

|

|

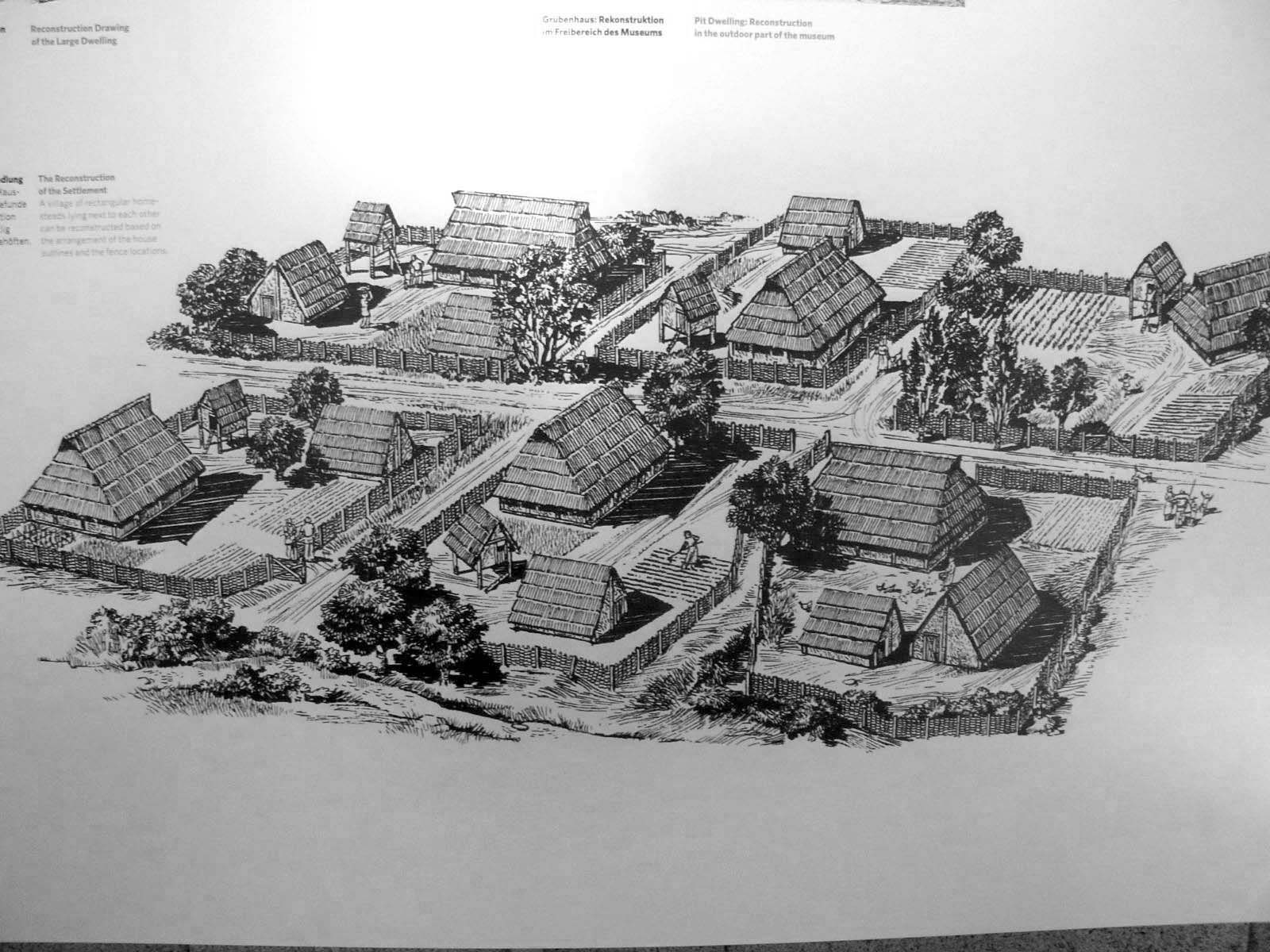

Rekonstruktionszeichnung

einer keltischen Siedlung mit fünf separaten Höfen (Foto

links). Unmittelbar neben dem Museum wurde ein keltisches Gehöft

nachgebildet (Foto rechts).

|

|

|

In der Hochdorfer

Siedlung wurden über 40 Grundrisse von Grubenhäusern

freigelegt, der Nutzfläche zwischen 8 - 38 Quadratmeter

differierte. das am besten erhaltene Grubenhaus

besaß eine Tiefe von einem

Meter. Nach Ausweis der Funde dienten die Grubenhäuser vorwiegend

als Werkstätten für Weberei, Bronzehandwerk oder Schmieden.

Rekonstruiert und nachgebaut wurde ein Grubenhaus mit vier Eckpfosten,

zwei Firstpfosten an den Schmalseiten und einem Mittelpfosten. Die

Pfostenlöcher

sind bis zum 40 Zentimeter tief. Das Haus hat eine Länge von 5,10

Metern, während es 4,15 Meter breit und ca. 4 Meter hoch ist.

Für

den Anbau un die Bohlenständerwände wurden Rundhölzer

verwendet.

Neun Pfosten tragen das Satteldach mit Schindeldeckung. Auf den drei

Firstpfosten

liegt die Firstpfette und auf der Längsseite auf drei Pfosten

die

zwei Fußpfetten. Zwischen den Dachsparren gibt es eine

Querverbindung.

|

|

|

| Der Grundriss auf

dem der Nachbau dieses großen Hauses beruht wurde 1990

freigelegt. Die Erdverfärbungen die von den Hölzern

zurückgeblieben

waren, ließen auf ein Schwellbalkenhaus mit einer

Grundfläche von 10 x 14 Metern schließen. Vom Befund der

Grabung konnte davon

ausgegangen werden, dass die dachtragenden Pfosten mittels

Querhölzern

zu Pfostenpaaren zusammengefasst waren. Auf den Jochen liegen in

Längsrichtung

zwei kräftige Balken, die beiden Seitenpfetten und oben in der

Mittelachse die Firstpfette. Das haus hatte eine

Bohlen-Ständerwand besessen.

Der Fussböden wurde einfach mit gestampftem Lehm rekonstruiert,

ein

Bretterboden wäre jedoch genauso gut vorstellbar. Das dach war in

keltischer

Zeit noch nicht mit Ziegeln, sondern organischem Material gedeckt. Das

könnten Holzschindeln oder Langstroh gewesen sein, wobei ein

Strohdach keinen Kamin benötigt, denn der rauch kann durch die

Halme abziehen. Dabei wird

das Stroh konserviert und bleibt ungezieferfrei. |

|

|

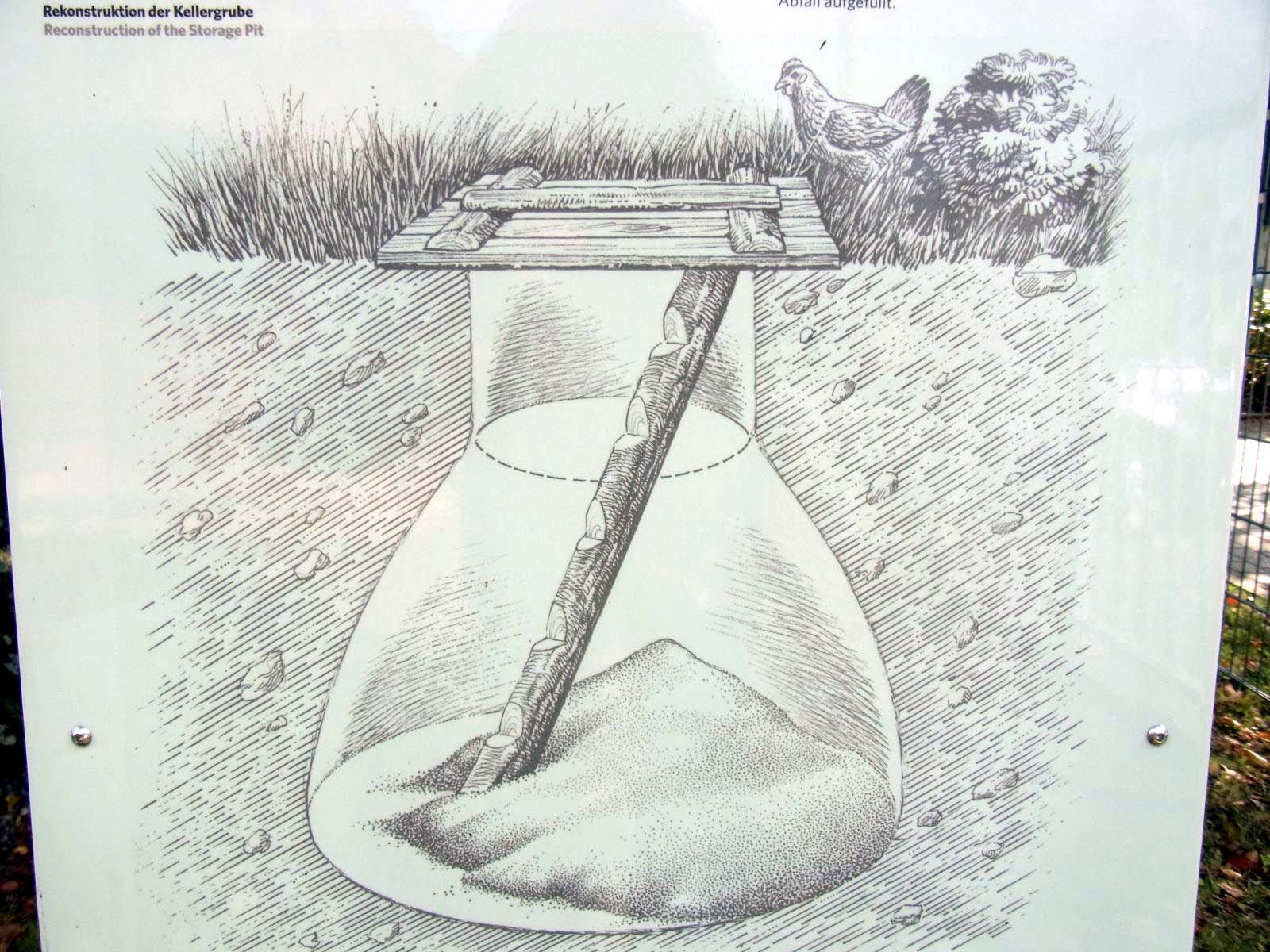

Zu jedem Hof

gehörten mehrere Erdkeller und/oder Silos. Der

obere Teil des Erdkellers ist röhrenförmig als Einstiegsloch

gebaut, der untere erweitert sich zu einer Kammer mit zumeist

ebener Sohle. Solche Keller unterschiedlicher Größe sind

wahllos über die gesamte Siedlungsfläche verteilt. Dieser

ist 1,20 Meter tief und an seiner Sohle 1,85 Meter breit. Die

Keller wurden nicht in den Häusern sondern im Gelände

angelegt.

|

|

|

In einem

Hochspeicher mit abgehobenen Boden konnte Getreide trocken und

sicher vor Nagern gelagert werden. Der hier rekonstruierte

Hochspreicher

hat eine Grundfläche von 3 x 2,5 Metern. Auch ein ganzer oder

teilweise

angebrachter Lehmverputz des offenen Flechtwerkes wäre denkbar.

Das

Dach des Speichers wurde mit Holzschindeln gedeckt.

|

Die nicht im Museum ausgestellte Karte zeigt

Wanderungen, Landnahmen und

Einfluss der Kelten bis ins 1. vorchristliche Jahrhundert. Sowohl auf

der Seite "Keltenjahr 2012" als auch zur

großen

Ausstellung "Die Welt der Kelten" in Stuttgart

lassen sich Flyer downloaden. Hierzu das

entsprechende Logo anklicken.

|

|

|