|

|

Nicht

nur Berlin, sondern alleine diese Ausstellung ist bereits eine eigene

Reise wert!

timediver® wollte und konnte daher auch

nicht bis Oktober 2013 warten, um dann erst die Ausstellung im

näher gelegenen Mannheim zu besuchen. Während ein Teil der

Exponate aus den Staatlichen Museen zu Berlin stammt, kommen weitere

Leihgaben unter anderem aus dem

Pariser Louvre und dem British Museum in London.

Wer Näheres zu den beiden

Ausstellungsorten wissen möchte, klicke bitte auf die jeweilige

Zeile unter der Überschrift "Sonderausstellung".

|

|

timediver®

möchte mit dieser Seite, die natürlich nur einen Bruchteil

der

phantastischen Ausstellung in eher weniger professionellen Bildern

wiedergeben

kann, das Interesse für die Sumerer, Uruk und das Gilgamesch-Epos

wecken

und eine besondere Empfehlung für einen Besuch der Ausstellung in

Berlin

oder/und Mannheim geben!

|

|

|

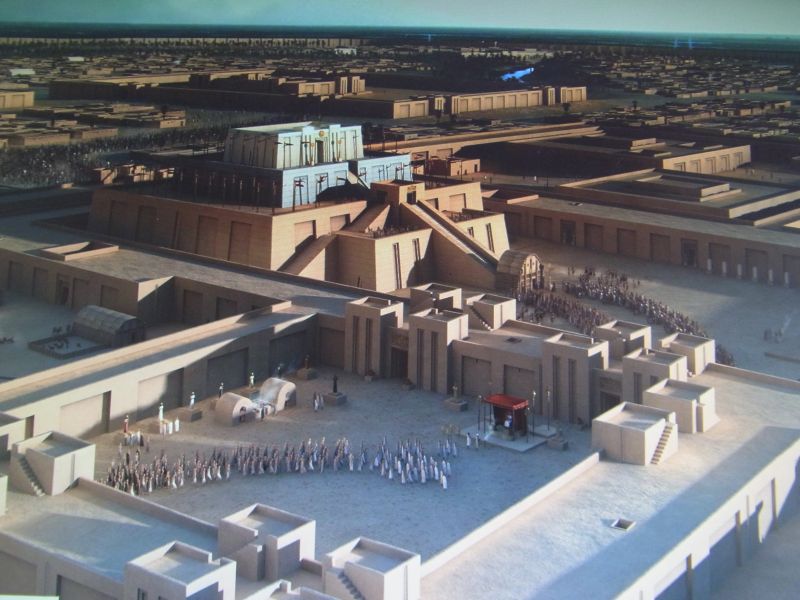

Nachdem der

Museumsbesucher den Pergamonaltar, das Ischtar-Tor und die

Prozessionsstraße passiert hat, gelangt er in den ersten von

fünf Ausstellungsräumen (Foto links). Das E'anna-Heilgtum

(Haus des Himmels) in dem nicht nur die Stadtgöttin von Uruk und

ihr Vater verehrt wurden, sondern das auch

als Schatzhaus der Tempelpriesterschaft diente (Foto rechts).

Während die Sumerer ihre Stadtgöttin und ihren Vater

Inanna und An nannten,

wurden sie von den semitischen Akkadern als Ištar und Anu(m) bezeichnet.

|

|

|

Der Keulenkopf

trägt ein sumerische Weiheinschrift an Gilgamesch (Foto links).

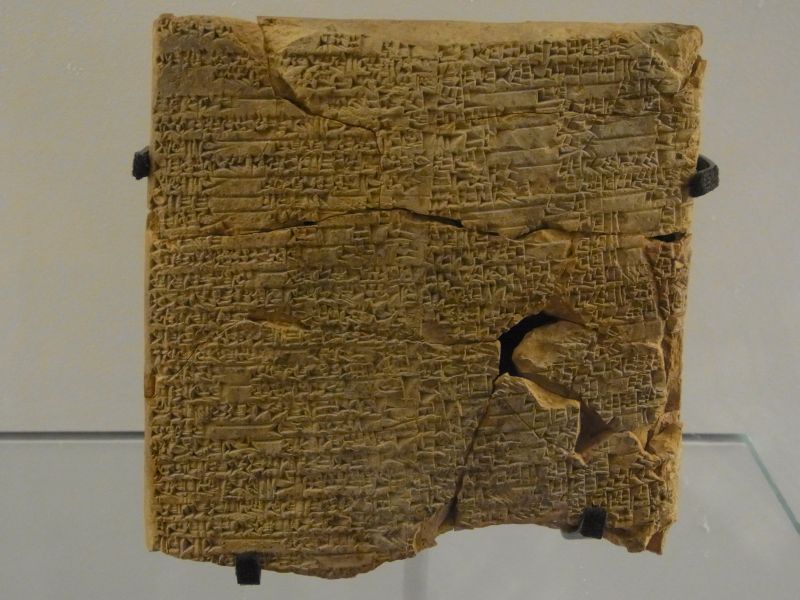

Der Keilschriftext erzählt die Geschichte von Gilgamesch und

Humbaba, dem Wächter des Zedernwaldes (Foto rechts).

|

|

|

|

| Kopie der

Löwenjagdstele aus Uruk aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. (Foto

links). "Gilgamesch steht auf dem Kopf des Humbaba",

Original-Statuette stammt aus der ersten Hälfte des 2.

vorchristlichen Jahrtausends und ist eine Leihgabe des Louvre (Foto

Mitte). Das Terrakottarelief aus der Stadt Nuzi wurde ebenfalls in

altbabylonischer Zeit gefertigt und für die Ausstellung vom

British Museum ausgeliehen (Foto rechts). |

|

|

|

Das altbabylonische

Terrakottarelief aus dem 18./17 Jahrhundert v. Chr. (Foto links) und

die Elfenbeinintarsie

(Foto rechts) aus dem Nimrud des 9./8. Jahrhunderts v. Chr., der

Hauptstadt

des Assyrischen Reiches zeigen beide den Kampf zwischen

Gilgamesch/Enkidu

und (C)Humbaba. Um an das Holz des Zedernwaldes zu kommen, das als

Baumaterial

für die Stadt Uruk und den Tempel benötigt wurde, musste

dessen

Wächter getötet werden. Der Mythos beschreibt dies als

eine

der Heldentat en, welche Gilgamesch und sein Freund Enkidu vollbracht

haben

sollen. Humbaba wird demgegenüber als Dämon dargestellt. (Die

Elfenbeineinlage

ist eine Leihgabe des Ashmolean Museum in Oxford).

|

|

|

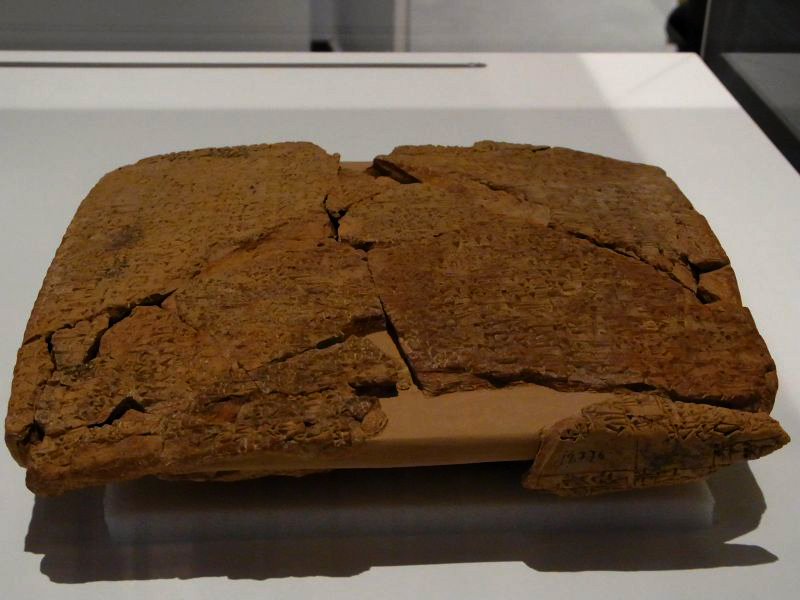

Auf der

Großen Götterliste von Šuruppag/Fara (3000 - 2340 v. Chr.)

sind 295 Götter, unter ihnen auch der legendäre König

Gilgamesch, aufgelistet (Foto links). Aus Rache für ihr von

Gilgamesch verschmätes Liebesangebot schickte die Göttin

Inanna den Himmelstier. Aufgewiegelt von Enkidu tötet Gilgamesch

mit ihm zusammen den Himmelsstier und weidet ihn anschließend

aus. Gilgamesch, der selbst nur zu zwei Dritteln göttlicher Natur

ist, hat mit diesem Frevel eine Notwehrüberschreitung begangen,

die von den Götter bestraft wird.....

|

|

|

|

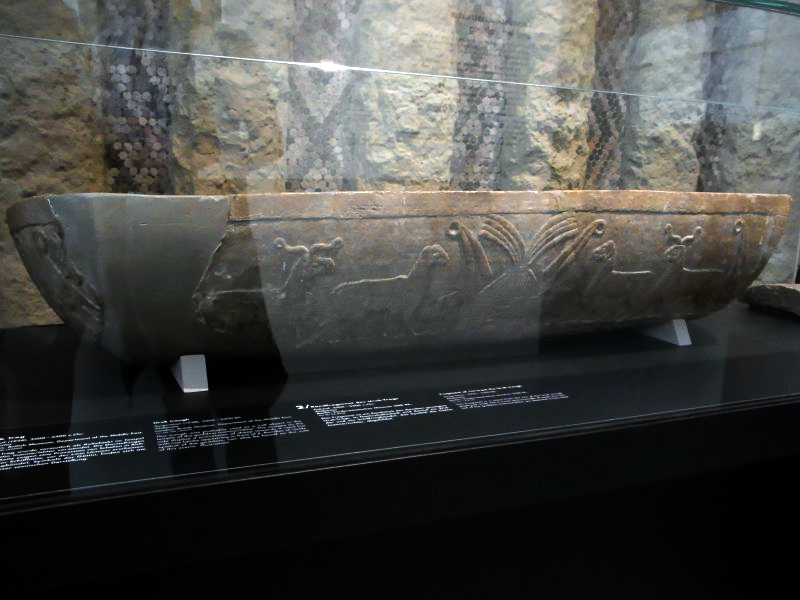

Kultgefäß

mit reliefierten Schafen, Ziegen und Rindern, die von einem Löwen

angefallen werden (3500 - 3300 v. Chr., British Museum; Foto links) Das

Schilfringsbündel (Foto Mitte) und dere achstrahlige Stern,

wie auch seine vereinfachte Form als Rosette (Foto) rechts waren die

Symbole der Göttin Inanna/Ištar. Schilf war als Bau- und Werkstoff

unersetzbar und verkörperte so die Allgegenwart der Göttin.

Als Stern Göttin wurde die Venus angesehen. Beide Wandeinlagen

wurden um 3000 v. Chr. in Uruk gefertigt.

|

|

|

|

Liegendes Kalb mit

Einlagen

aus Lapislazuli (13; 3300 - 2900 v. Chr.), Liegende Rinder (14 und 15;

um

3000 v. Chr.), Liegender Hirsch (16; um 3000 v. Chr.), Ruhender Stier

aus

bituminösem Kalkstein mit Resten von Bronzeeinlagen (17; 2800 -

2700

v. Chr.) Es wird vermutet, dass der Trog von Uruk (Foto rechts; 3500 -

3300

v. Chr.; British Museum) alsKultobjekt im Tempel der Inanna/Iš

tar verwendet wurde.

|

|

|

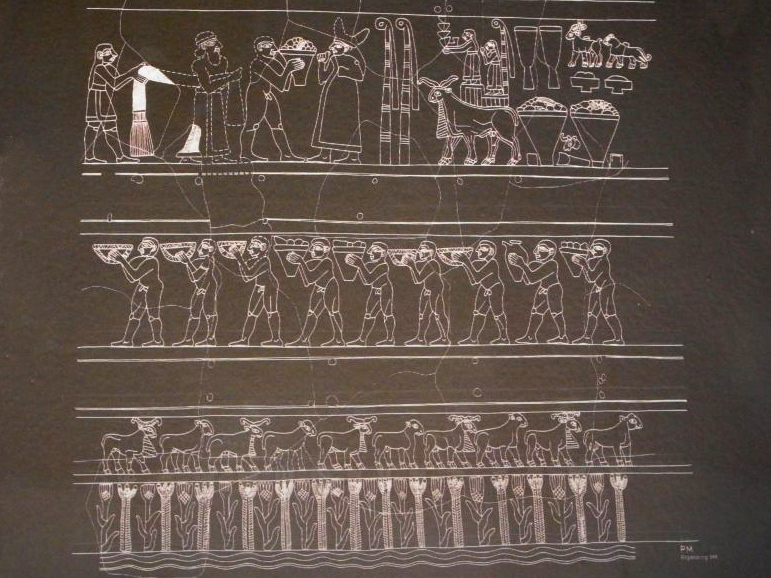

Ein Gipsabdruck der

Uruk-Vase aus dem 4. Jahrtausend vor Chr. (Foto links; das Original

befindet sich im Iraq Museum in Bagdad. Die Szene im Foto links

ist auf der Gesamtdarstellung (Foto rechts) in der rechten oberen Ecke

zu finden.

|

|

|

|

Abguss eines

Fragmentes

einer Herrscherstatuette (Foto links), dessen Original aus Alabaster,

Muscheln

und Bitumen gefertigt wurde und sich heute im Iraq Museum in Bagdad

befindet. Auch vom Kopf der "Dame von Warka" (heutiger

arabischer Name von Uruk)

aus dem Eanna-Bezirk, 3500 - 3300 v. Chr. ist nur als Abguss zu sehen

(Foto

Mitte), weil sich das Original in Bagdad befindet. Der rekonstruierte

Herrscherkopf

aus Magnesit (ein Mineral aus der Mineralklasse der Carbonate und

Nitrate)

wurde hingegen von der Heidelberger Uruk-Warka-Sammlung ausgeliehen

(Foto

rechts; 3500 - 3300 v. Chr.)

|

|

|

|

Das Fragment einer

Kultvase

(Foto links, 3500 - 3300 v. Chr.; Leihgabe des Louvre) zeigt einen

Tempel

mit Libationsgefäßen, Rindern und Bäumen. Es zeigt

somit

alle Elemente eines Tempels als Kultstätte, die Tempelherde und

die

Ritualgefäße. Die Karte gehört nicht zur Ausstellung:

Die

Bezeichnung Sumerer geht auf das akkadische Wort šumeru

zurück, welches sowohl die Bewohner als auch das land des

südlichen Zweistromlandes bezeichnete. Die Sumerer nannten ihr

Land Ki-Engi, ihre Sprache emigi und bezeichneten sich selbst als

"Schwarzköpfige". Aufgrund fehlender verwandter Sprachen und

fehlender Quellen für die Zeit vor Erfindung der Schrift kann

über die Herkunft und den Ursprung der Sumerer keine Aussage

gemacht werden. Es wurde viel darüber spekuliert

(Einwanderung, autochthone Bevölkerung), letztendlich aber nichts

belegt. Auch die

Bezeichnung Elam leitet sich vom Akkadischen Kur-Elammatum über

hebräisch

Elam ab. Die Sumerer nannte ihre östlichen Nachbarn Nim-ma-ki.

Auch

die elamische Sprache ist mit keiner anderen des Sprache des Alten

Orients

verwandt. Die Elamer nannten ihr Land Haltamti oder Hatamti, was mit

Königs-

bzw. Fürstenland zu übersetzten ist. Sowohl Sumerer als

auch

Elamer waren zwar nicht indoeuropäischer Herkunft, aber dennoch

nicht

mit einander verwandt. Ethnisch und entfernt auch sprachlich werden die

Elamer

mit den dravidischen Völkern Südindiens in Verbindung

gebracht.

Einer Theorie zufolge seien die Draviden aus dem Iranischen Hochland

nach

Indien eingewandert, während die Vorfahren der Elamer dort

geblieben

waren. Das heute von 2,2 Millionen Menschen in Pakistan, Afghanistan

und

Iran gesprochene Brahui, könnte als einzige Norddravidische

Sprache

ein Beweis dafür sein. In diesem Zusammenhang sei auch daran

erinnert,

dass die tamilischen (dravidischen) Rebellen Sri Lankas auf dem von

ihnen

während des Bürgerkrieges (1983 - 2009) kontrollierten

Territorium

den Staat Tamil

Elam

errichten wollten. In Abgrenzung zu den

indoeuropäischen Singhalesen (Singha = Löwe) wählten sie

den Tiger als Wappentier und nannten sich

Liberation Tigers of Tamil Eelam .

|

|

|

|

Terrakottarelief mit

der Darstellung einer nackten, geflügelten Göttin mit

Hörnerkrone, die auf zwei Ziegen steht (Foto links). Das aus Larsa

(2000 - 1600 v. Chr.) stammende und vom Louvre ausgeliehene Relief wird

oft als eine Darstellung der Inanna/Ištar gedeutet.

Terrakottarelief einer thronenden

Göttin (Foto Mitte, um 2000 v. Chr., Leihgabe der

Uruk-Warka-Sammlung

Heidelberg). Inanna/Ištar als Herrin auf einem Löwen stehend (Foto

rechts,

Terrakotta; 2. vorchristliches Jahrtausend). Ištar wurde unter den

Namen

Athrar (aramäisch), Athtartu (ugaritisch) und Aschtoret

(hebräisch)

als Himmels- und Liebesgöttin von den westsemitischen Völkern

verehrt

und von den Griechen Astarte genannt. Die Darstellung als Herrin des

Königs

der Tiere sowei Pfeil und Bogen lassen jedoch auch an die griechische

Göttin

der Jagd Artemis erinnern, die von den Römer Diana genannt wurde.

|

|

|

|

|

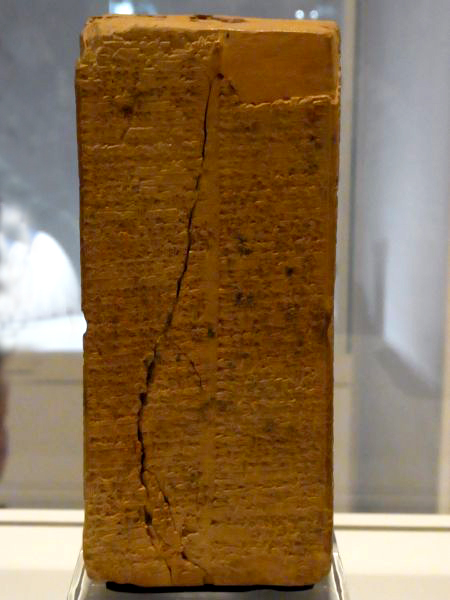

Die

als Weld-Blundell-Prisma bezeichnete

Sumerische Königsliste aus Larsa (1740 v. Chr.)

enthält auf seinen vier Seiten die Auflistung zahlreicher

Herrscher des 3. Jahrtausends v.

Chr. mit ihren Namen, dem Herrschaftsort und der Dauer ihrer jeweiligen

Regierungszeit (Foto links). Die Stifterfigur (Foto Mitte; um 2380 v.

Chr.)

trägt sinngemäß die Inschrift: "Lugalkisalsi, der

König

von Uruk und Ur hat den Tempel der Göttin Nammu, der Ehefrau des

An,

erbaut." Libationsgefäß (für Trankopfer) aus dem

Eanna-Bezirk, um 3000 v. Chr. (Foto rechts).

|

|

|

|

Oberkörper

einer männlichen Gründungsfigur aus Kalkstein, um 3000 - 2340

v. Chr. (ohne Nr.), Fragment einer bekleideten Flaschenhalterin,

1 Jt. v.

Chr. (4), Fragmentder Terrakotte eines Adoranten aus dem Eanna-Bezirk,

um

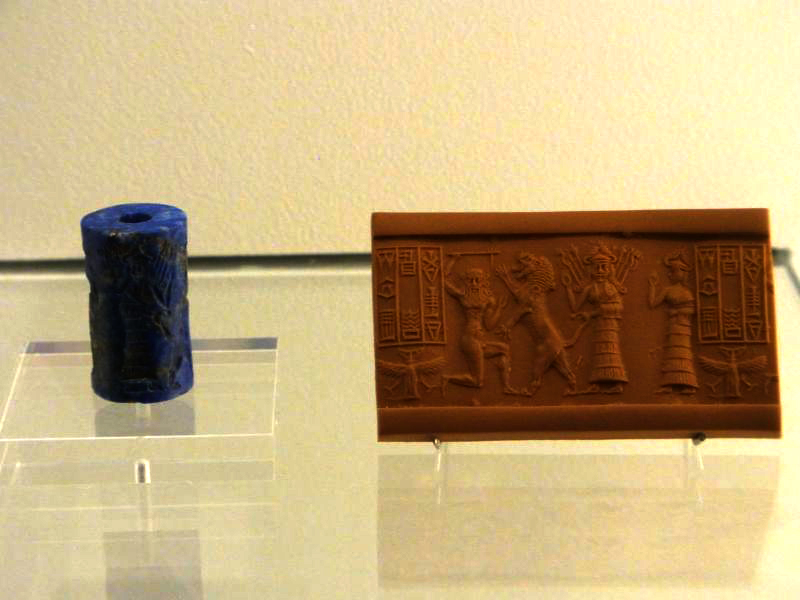

2000 v. Chr. (5). Das Rollsiegel und seine moderne Abrollung

zeigen

den "sechslockigen Held", der in Gegenwart einer kriegerischen Ištar

einen

Löwen bezwingt. Eine Inschrift verrät zusätzlich, dass

der

Schreiber Girnunne, Sohn des Nigin, Besitzer des Siegels ist (Foto

rechts;

21 Jahrhundert v. Chr.).

|

|

|

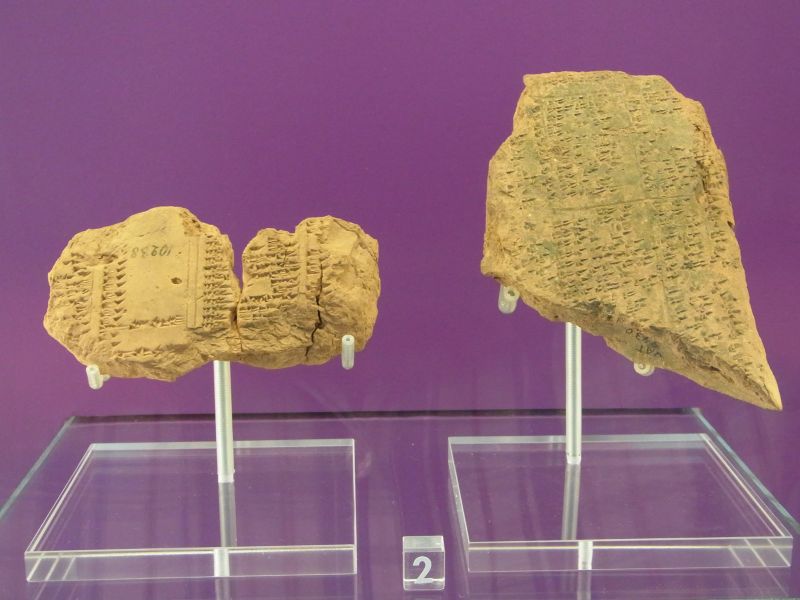

Eine gesiegelte

Zahlentafel, um 3300 v. Chr. (Foto links). Die Tontafel zeigt eine

Auflistung von drei Behältern mit Fischen unterschiedlicher

Qualitätsklassen, die

für die Arbeiter bestimmt sind (Foto rechts).

|

|

|

|

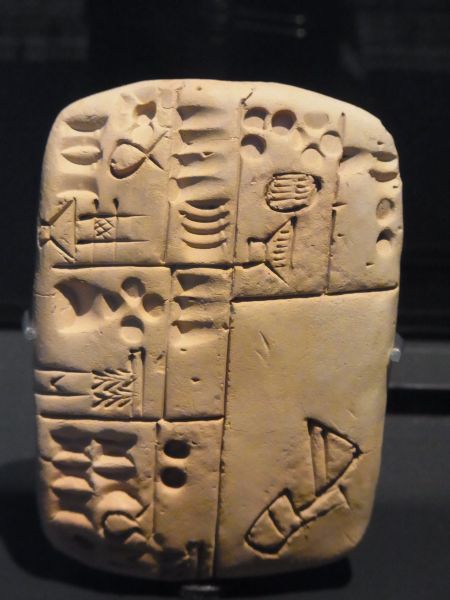

Tontafel mit

Schriftzeichen,

um 33000 v. Chr. (Foto links). Die Tontafel mit Mengenangaben , 3300 -

3000

v. Chr., gehört zur Erlenmeyer-Sammlung des Vorderasiatischen

Museums

und ist eine Dauerleihgabe des Landes Berlin (Foto Mitte).

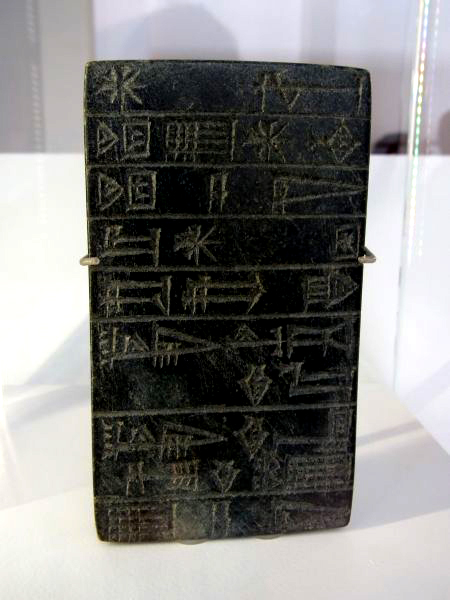

Bauurkunde mit Weihinschrift aus der Gründungskapsel Urnammas

(2112 - 2095 v. Chr.; Foto rechts).

|

|

|

|

Modelform

und Terrakotte einer weiblichen Flaschenhalterin aus dem 1. Jt. v. Chr.

Mit Hilfe der Mutterform (Matrize) war es möglich in

kürzester Zeit eine Vielzahl von Terrakotten anzufertigen. Daneben

eine modellgeformte weibliche beterin aus der selben Zeit (Foto links).

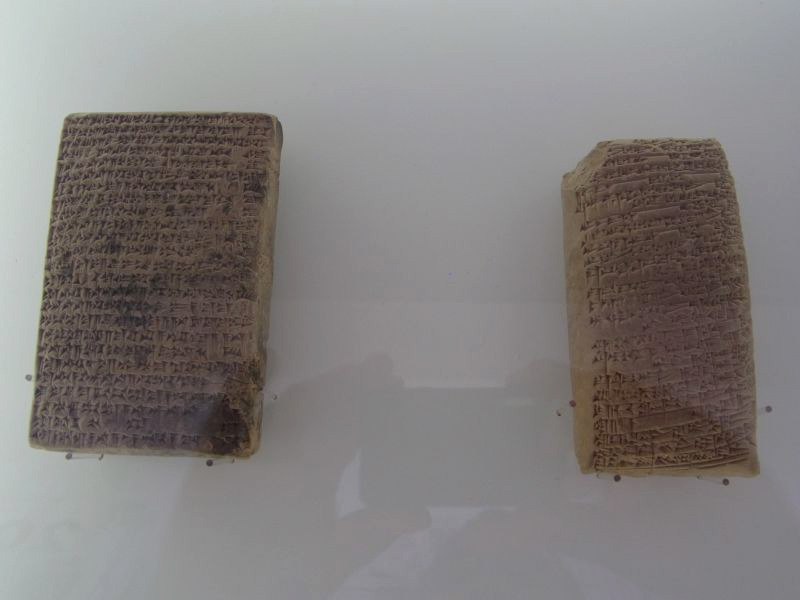

Zwei lexikalische Sternenlisten Uurra-hubullu,

aus Assur, 1000 - 625 v. Chr. (Foto rechts).

|

|

|

Figur

eines stehenden Löwen auas dem Eanna-Bezirk, 3300 - 3000 v. Chr.

(Foto links). Als Raubtier stellte der Löwe eine

ständige Bedrohung der Bewohner Mesopotamiens dar, gleichzeitig

war er auch das Attributtier der Göttin Ianna/Ištar, das ihre

Macht und Wildheit zum Ausdruck brachte. Die linke Tafel

dokumentiert den Verkauf einer Sklavin (539 v. Chr.), während auf

der rechten eine um 1700 v. Chr. Gebet verfasst wurde, das der

Hohepristerin Encheduanna, einer Tochter Sargons von Akkad (2356 - 2300

v. Chr.) zugeschrieben wird. Im Zuge einer Revolte der

Pristerschaft von Larsa wurde die Könistochter ihres Amtes

enthoben und aus der Stadt gejagt. Beide Tafeln sind Leighaben des

Louvre.

|

|

|

Terrakotta

einer wasserspendenden Gottheit (1. Jt. v. Chr.) und Fragment einer

Götterstatue mit Hörnerkrone, um 200 v. Chr. (Foto

links). Terrakotten einer weilichen und männlichen

Gottheitmit einem Aryballos, 1. Jt. v. Chr., Uruk-Warka-Sammlung

Heidelberg (Foto rechts).

|

|

|

|

Die

Tonstatuette eine des Gottes Ninshubur aus Kisch, einerm Helfer der

Göttin Inanna/Ištar und Botschafter der Götter aus dem 1 Jt.

v. Chr. ist eine Leihgabe des Ashmolean Museum of Art in Oxford (Foto

links). Grundungsfigur des Schulgi, des obersten Bauherren,

der Lehm für seine Ziegelbauten in einem Korb auf dem Kopf

heranschafft, Eanna-Bezirk, 2100 - 2300 v. Chr. (Foto rechts).

|

|

|

|

|

timediver®'s

Rezensionen & Empfehlungen

|

|

|