|

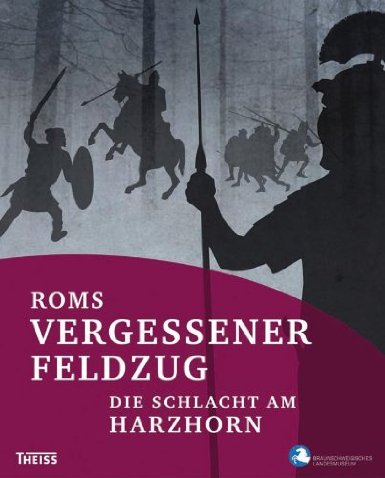

Anlässlich

der Niedersächsische Landesausstellung 2013 „Roms vergessener

Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn", die vom 1. September 2013

bis zum 19. Januar 2014 im Braunschweigischen Landesmuseum

stattfindet, hat sich timediver® nach 1996 ein zweites Mal in die

Stadt Heinrichs des Löwen begeben. Da ich damals versäumt

hatte,

Fotos zu machen, wollte ich dies gleichzeitig nachholen.

|

|

|

|

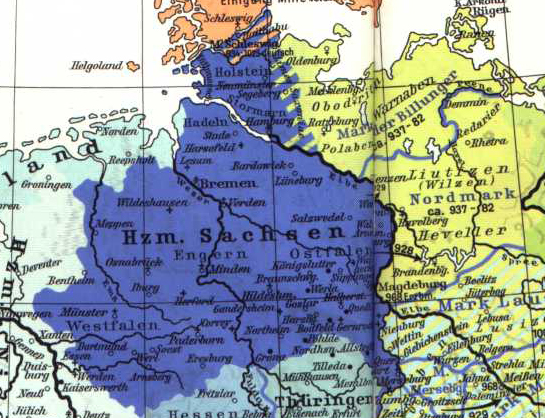

Die erste Siedlung auf

dem Gebiet der

heutigen Stadt Braunschweig würde gemäß der

Braunschweigischen

Reimchronik 861 gegründet. worden sein. Experten halten diese

Quelle jedoch für eine reine Legende, vielmehr gilt mit der

Weiheurkunde der Magnikirche 1031 als erster urkundlicher Nachweis.

Herrscher Braunschweigs waren seit dem 10. Jahrhundert die Nachfahren

Brunos, dem sagenhaften Gründer der Stadt, die daher als Brunonen

bezeichnet wurden. Über Richenza von Northeim, der Nichte des Brunonen Ekbert

II., und deren Tochter Gertrud von Süpplingenburg

ging die Stadt Braunschweig und das gesamte Herzogtum Sachsen 1142 in

den Besitz Heinrichs des Löwen

über, der damit sein erstes

Herzogtum erlangen konnte (Karte rechts). 1156 konnte Heinrich dann

auch die Herzogswürde für Bayern erlangen. Die

Bauarbeiten an der zur Ehre von

Sankt Blasius’ und Sankt Johannes dem Täufer gestifteten

Kollegiatskirche („Braunschweiger Dom“; Foto links) begannen im Jahre

1173

nach der Rückkehr Heinrichs des Löwen von einer Pilgerreise

aus dem

Heiligen Land. Während der ersten Verbannung Heinrichs nach

England

(1182–1185 wurden die Bauarbeiten unterbrochen.

|

|

|

|

|

Das

nördliche Seitenschiff mit seinen

gedrehten Säulen wurde im „Perpendicular Style“ errichtet (Foto

links). Der bronzene Siebenarmige Leuchter aus dem 12.

Jahrhundert gehört zu den wertvollsten Ausstattungsstücken

des

Gotteshauses (Foto Mitte). Er besteht aus 74 Einzelteilen, hat eine

Höhe von 4,80

m, eine Spannweite von 4,30 m und wiegt über 400 kg.

DasMittelschiff

in Blickrichtung Osten (Foto rechts).

|

|

|

|

| Das

Modell zeigt einen Querschnitt durch

die

Stiftskirche (Foto links). Die Secco-Malereien in der Vierung (Foto

rechts) zeigen

das Himmlische Jerusalem. Sie sind zwischen 1230 und 1250 entstanden

und wurden 1845 unter einer Übermalung wiederentdeckt, abgepaust

und

restauriert. Heute sind zwar noch etwa 80 % der Malereien erhalten,

allerdings ist zu bedenken..... |

|

|

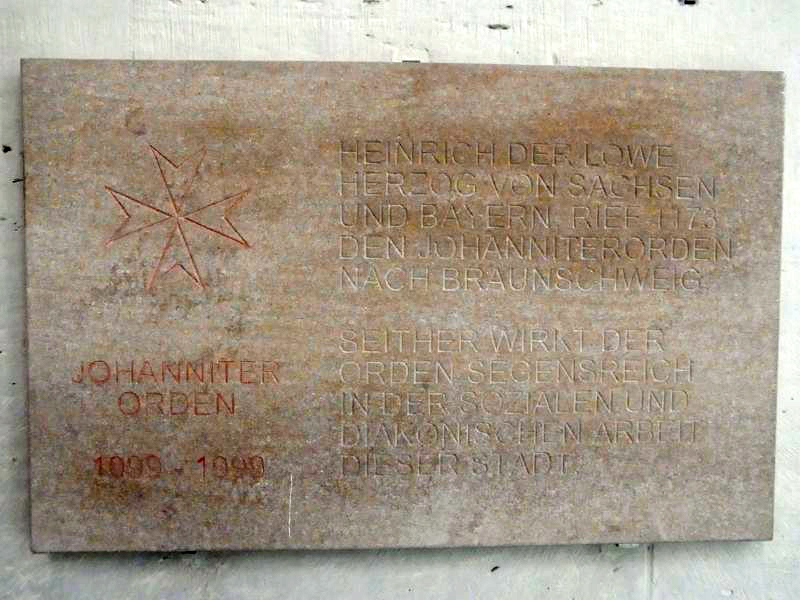

.....dass

es im Stil des Historismus im 19.

Jahrhundert durchaus üblich war, phantasievolle Ergänzungen

einzubringen welche nichts mit dem Original zu tun hatten. Die

Gedenktafel erinnert daran, dass Heinrich der Löwe den im Jahre

1099 gegründeten Johanniterorden nach

Braunschweig holte.

|

|

|

|

Im Mittelschiff steht

das Epitaph für

das Grabmal für Heinrich den Löwen und seine zweite Ehefrau

Mathilde Plantagenet, einer Schwester des englischen Königs

Richard

II., genannt Löwinherz (Foto Mitte). Die Stiftskirche wurde

bereits

seit 14. oder 15. Jahrhundert als Dom bezeichnet, gleichwohl sie kein

Bischofssitz war.

|

|

|

| Vom

westlichen Querschiff

gelangt man unterhalb des hohen Chors in die romanische Unterkirche

des Doms (Foto links). Der ursprüngliche Zugang an der Seite des

Kreuzaltars im

Langschiff wurde nach 1687 an die jetzige Stelle verlegt. Die

Unterkirche ist der älteste Bauteil des Braunschweiger Doms und

beherbergt heute die "Welfen-Gruft" mit Angehörigen des

Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg (1692–1814), des

Herzogtum

Braunschweig (1814–1918) und des Königreiches Hannover

(1814–1866). |

|

|

Die

Krypta besteht aus zwei Teilräumen und abschließender Apsis.

Sie

erstreckt sich als dreischiffige Hallenkrypta unter der Vierung und

dem Hohen Chor. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in dem

neunjochigen Raum die vier Säulen unter der Vierung, die die

Stützfunktion übernehmen. Drei der Säulenschäfte

aus Sandstein

sollen aus dem Vorgängerbau des Doms, der Stiftskirche der

Brunonen,

übernommen worden sein (Foto links).

Foto links; von

links nach rechts: Ferdinand

(1721-1792), Preußischer Feldmarschall,

Sieger von Krefeld und Minden. - Friedrich

Wilhelm (1771-1815),

Schwarzer Herzog. Herzog von Öls, verheiratet mit Marie

Prinzessin von

Baden, gefallen bei Quatrebras (Waterloo) - Karl

Wilhelm Ferdinand

(1735-1806), Vater des Schw.

Herzogs,

verh. mit Prinz.

Augusta von England, gest. in Ottensen

bei Hamburg an der bei Auerstedt erlittenen Wunde. |

|

|

| Foto

links:

Eleonore Charlotte (1686-1748), Tochter des Herzogs Kasimir von

Curland (13) verheiratet mit Ernst Ferdinand (1682-1746), Propst von

St.Blasii und St.Cyriaci (14). Foto

rechts: Wilhelm

(Karl Maximilian Friedrich) (1806-1884), Sohn des Schwarzen Herzogs

Friedrich Wilhelm (7)-

Karoline Amalie Elisabeth (1768-1821), Schwester des Schwarzen

Herzogs (8), verheiratet mit König

Georg IV. von England (1762 - 1830) - Albrecht

(1725-1745), gefallen als preußischer Generalmajor in der

Schlacht

bei Soor (9). |

|

|

|

Foto

links: Ludwig Ernst (1718-1788), Reichsgeneralfeldmarschall,

General-Kapitän der Niederlande (15) - Friedrich Franz

(1732-1758),

gefallen als preußischer Generalmajor bei dem Überfall bei

Hochkirch (16). Foto

rechts: Heinrich Ferdinand (1684-1706), gefallen als Oberleutnant

von Turin (5) - August Ferdinand (1677-1704), gefallen als

Generalmajor im Treffen am Schellenberg bei Donauwörth (6).

|

|

|

| Foto

links: Ferdinand Christian (1682-1706), Propst von St.Blasii und

St.Cyriaci (3) - Friedrich Georg (1723-1766), Domherr in Lübeck

(4).

Foto rechts: Christine (1648-1702), Tochter des Landgrafen Friedrich

von Hessen-Eschwege (1) und ihr Gatte Ferdinand Albrecht I.

(1636-1687), residierte von 1667-1687 in Bevern (2). |

|

|

|

Foto

links: Leopold (1752-1785), preußischer Generalmajor, ertrunken

in Frankfurt a.d.O. bei dem Versuch, Menschen zu retten (17) -

Philippine Charlotte (1716-1801), Schwester Friedrichs des Großen

(18) , verheiratet mit Karl I (1713-1780)., regierte ab 1735 (19).

Foto rechts: Ferdinand Albrecht II. (1680-1735), kaiserlicher

Generalfeldzeugmeister und Reichsfeldmarschall, regierte ab 1735

(20), verheiratet mit Antoinette-Amalie (1696-1762), jüngste

Tochter (21) von Herzog Ludwig Rudolf.

|

|

|

|

An der Westseite der

Welfen-Gruft

führen einige Stufen in die tiefer gelegene Gruft Heinrich des

Löwen (Linker Sarkophag im Foto unten links), seiner zweiten

Gattin Mathilde (rechter Sarkophag) und einiger Brunonen (dahinter

quergestellt). Mit den von Hitler persönlich ausgewählten

Architekten

Walter und Johannes Krüger wurden die Erbauer des Ehrenmals

und der

Hindenburg-Gruft bei Tannenberg mit dem Entwurf einer neuen Gruft

für

Heinrich den Löwen beauftragt. Über dem Eingang wurde als

Schlussstein des Gewölbes ein stilisierter Löwenkopf des von

den

Nationalsozialisten bevorzugten Bildhauers Arno Breker eingesetzt

(Foto rechts).

|

|

|

|

Die Bauarbeiten an der

wuchtigen,

beinahe quadratischen Gruft aus Odenwälder Granit dauerten von

1936

und bis 1938. Gleichzeitig wurde der Dom zu einer

"Nationalsozialistischen Kultstätte" umgebaut. Sowohl die

Ausgrabungs- und Renovierungsarbeiten in der Gruft, als auch genaue

Zuordnung der vorgefundenen Skelette sind bis heute fragwürdig

geblieben. Der NS-Staat verlor jedoch bald das Interesse an Heinrich

dem

Löwen. Einerseits weil sich der "Reichsführer SS"

Heinrich Himmler als "Reinkarnation" von König Heinrich I.

(um 876 - 936) betrachtete und sich dessen Gruft im Quedlinburger Dom

zuwandte. Andererseits eignete sich der ostfränkische König

und

seine nach Osten gerichtete Kolonialpolitik besser als "Vorbild"

für den Eroberungskrieg der Nazis, als Heinrich der Löwe, der

zudem

gegen seinen Cousin, Kaiser Friedrich I. Barbarossa, opponierte und

von diesem deshalb im Jahre 1180 die Herzogtümer Sachsen und

Bayern

entzogen bekam.

|

|

|

|

An den vier Seiten der

neuen Grablege

befinden sich je paarweise angeordnet die Wappen der von Heinrich dem

Löwen gegründeten Städte München, Lübeck und Lüneburg, sowie

seiner Residenz Braunschweig.

In einer Art „Reliquiennische“

waren bis 1945 unter anderem zwei Schaufassungen mit einer

vermeintlichen Haarlocke Heinrichs und einem im angeblichen Grab

Mathildes vorgefundenen Gewebeband ausgestellt. 1946 wurde der

vermeintliche Sarkophag Heinrichs des Löwen letztmalig

geöffnet, um Haarlocken wieder zurückzulegen.

|

|

|

Schon im

11. Jahrhundert hatten die Brunonen auf einer natürlichen

Okerinsel eine Befestigung errichtet, die erstmals 1134 als „Castrum

Tanquarderoth“ urkundlich wird. Zwischen 1160 bis 1175 wurde an

dieser Stelle die Burg Dankwarderode als Pfalz für Herzog Heinrich

den Löwen erbaut (Foto links). In Anlehnung an die Kaiserpfalz

Goslar wurde das Hauptgebäude als doppelgeschossiger Palas

mit

Doppelkapelle angelegt. Es bestand ein direkter Zugang vom

Obergeschoss in das Nordquerhaus der seit 1173 im Bau befindlichen

Stiftskirche. Das Erdgeschoss war wie die Goslarer Pfalz durch eine

Fußbodenheizung heizbar. Die Burg und große Teile der

Altstadt

wurden 1252 durch einen Brand zerstört. Der an gleicher Stelle

errichtete Neubau wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals

umgestaltet. Der heutige Palas wurde von 1887 bis 1906 auf der

Grundlage intensiver archäologischer Untersuchungen auf Kosten des

Regenten Prinz Albrecht rekonstruiert und im neoromanischen Baustil

wieder erbaut. Auf dem Burgplatz steht die Nachbildung des

Braunschweiger Löwen (Foto rechts). Videoclip mit Glockengeläut des

Braunschweiger Domes.

|

|

|

|

Über

eine Treppe gelangt man in den

ersten Stock des

zweigeschossigen, 15 × 42 Metern großen Saalbaus., wo sich

der....

|

|

|

|

....Eingang

(Foto links) zum - in äußerst freier Rekonstruktion

entworfenen - Rittersaal befindet. Das Relief über der Tür

zeigt den

von einem Löwen begleiteten Drachentöter (Foto rechts).

|

|

|

| Die

historisierende, an die Wartburg

erinnernde Ausmalung stammt vom Braunschweiger

Hofdekorations- und Kirchenmaler Adolf Quensen. |

|

|

|

In der Kemenate

gegenüber vom

Rittersaal findet im September 2013 die Ausstellung Cäsaren,

Helden und Heilige statt, die ein Teil der Niedersächsische

Landesausstellung 2013 "Roms

vergessener Feldzug - Die Schlacht am Harzhorn" ist. Die

Reste einer älteren bausubstanz wurden besonders exponiert (Foto

rechts).

|

|

|

Im

„Knappensaal“ im Erdgeschoss des Palas ist mit dem

vermutlich 1754 gegründeten Herzog Anton Ulrich-Museum das

älteste

Museum Deutschlands untergebracht. Das Original des im Auftrag

Heinrichs des Löwen AD 1166 im Hof seiner Burg Dankwarderode

aufgestellten bronzenen Löwen (Foto links), bei dem es sich um den

ersten nach der Antike ausgeführten, größeren

freistehenden

figürlichen Hohlguss handelt.

Ein Mantel mit Löwensybolik (Foto

rechts). |

|

|

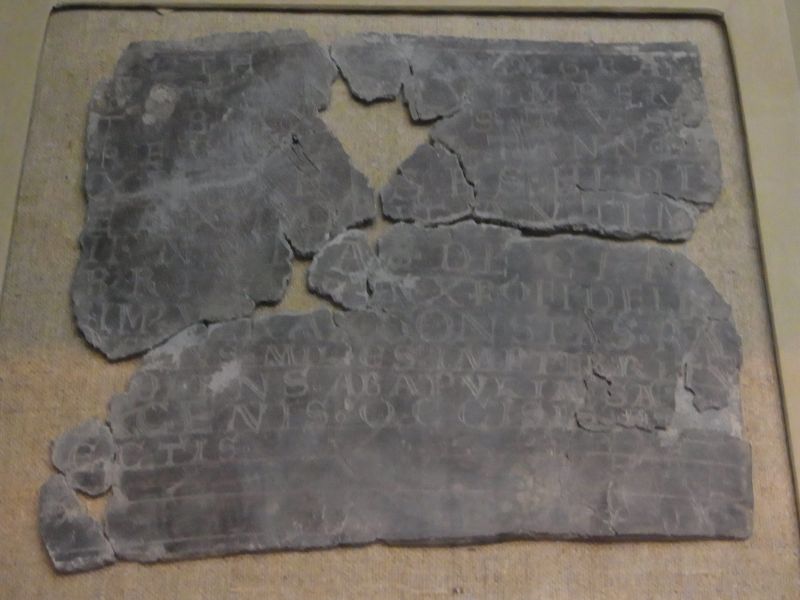

Schrifttafel

(Foto links) und Reichsapfel (Foto rechts) aus dem Grab Kaisers Lothar III.

von Supplinburg (1075 - 1134).

|

|

|

Avers

(Foto links) und Revers (Foto rechts) einer der sechs Brakteakten

Heinrichs des Löwen.

|

|

|

Holzkästchen

aus dem Welfenschatz, 14./15 Jahrhundert (Foto links). Zwei,

aus Knochen, bzw. Hirschgeweih gefertigte Spielsteine aus dem 11:/12

Jahrhundert (Foto rechts).

|

|

|

| Wie die

Säulenarkade im Untergeschoss gehört auch die zur

Münzstraße weisende Rückwand des Palas (Foto rechts)

mit den romanischen

Fenstern des Rittersaales zur historischen Bausubstanz. Alles andere,

insbesondere die Fassade zum Burgplatz, der achteckige Turm

Rekonstruktionen im

Sinne des Historismus und haben in dieser Form

höchstwahrscheinlich

nicht bestanden. |

|

|

|

|

| Der erste

Bau des Braunschweiger

Schlosses wurde ab 1717 erbaut, jedoch erst 1791 vollendet.

Nach

einem Brand in der Nacht zum 8. September 1830 wurde unter Carl

Theodor Ottmer bis 1841 ein zweiter Bau errichtet, der wiederum durch

schwere Luftangriffe während des Zweiten Weltkrieges so stark

beschädigt wurde, dass er 1960 auf Beschluss des Braunschweiger

Stadtrates abgerissen wurde. Auf der entstandenen Brache wurde in der

Folgezeit der „Schlosspark“ angelegt. Dort, an der einstigen

Residenz der braunschweigischen Herzöge (1753 - 8. November 1918)

wurde im Jahr 2007 ein Neubau fertiggestellt, dessen Fassade

weitgehend dem Ottmer-Bau entspricht, in seinem Inneren jedoch

hauptsächlich das Einkaufszentrum „Schloss-Arkaden“ beherbergt

(Foto links).

Die Braunschweiger Quadriga

(Foto rechts) ist von insgesamt fünf in Deutschland

mit Abstand die größte ist. Die zwischen 2006 und 2008 aus

Siliziumbronze gegossene Gruppe wiegt 25,8 Tonnen und misst an ihrer

höchsten Stelle 9,50 Meter; alleine die Figur der Brunonia, der

allegorischen Schutzpatronin von Herzog Wilhelm, des Herzogtums und

der Stadt Braunschweig, ist 5,30 Meter, die vier Zugpferde sind

jeweils 4,30 Metern hoch. |

|

|

| Im

nördlichen Flügel des Neubaus

wurde das Schlossmuseum eingerichtet, das die Geschichte des

Braunschweiger Residenzschlosses und seiner Bewohner erzählt. Auf

rund 600 Quadratmetern im Erdgeschoss des wiedererrichteten

Residenzschlosses findet sich eine Vielzahl von Originalmöbeln,

Gemälden und kunsthandwerklichen Objekten, die zuvor im

Braunschweigischen Landesmuseum, dem Städtischen Museum und dem

Herzog Anton Ulrich-Museum sowie in Privatsammlungen bewahrt, und

für

das Schlossmuseum zur Verfügung gestellt wurden. Die Ausstellung

lässt auf diese Weise die Innenausstattung des einst prachtvollen

Welfenschlosses zur Zeit Herzog Wilhelms in der Mitte des 19.

Jahrhunderts wiedererstehen. Nachbildungen des „Spiel- und

Musikzimmers“ der Herzogin Marie von Baden und Herzogs Friedrich

Wilhelm (Foto links) und Arbeitszimmer mit Récamière der

Herzogin

Philippine Charlotte (Foto rechts). |

|

|

| Das

Audienzzimmer (Foto links) und der

Thronsaal mit dem Wappen, welches auch den Leitspruch „Honi soit

qui mal y pense“ zeigt (Foto rechts). |

|

|

| Am 22. Mai 1913 fand im

Braunschweiger Residenzschloss eine Galatafel zu Ehren der Hochzeit von Prinzessin

Victoria

Luise, Tochter Kaiser Wilhelms II., und Ernst August von Hannover

(III.) Herzog von Braunschweig, Herzog zu Braunschweig und

Lüneburg,

Prinz von Hannover (1887 - 1953). Zu den Hochzeitgeschenken

gehörte

eine große Kaminuhr der, ein Geschenk der Lünebuger

Ritterschaft .

Der Handschlag zwischen einem preußischen und welfischen

Rittersoll

die Aussöhnung der beiden Dynastien versinnbildlichen und erinnert

an

die Gründung des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg, das

von Kaiser Friedrich II. im Jahre 1235 als Reichslehen an Otto das

Kind, einen Enkel Heinrichs des Löwen, verliehen wurde. |

|

|

Das Neue Rathaus der Stadt

Braunschweig, wurde zwischen 1894 und 1900 nach Plänen des

Stadtbaurates Ludwig Winter im Stil der Neogotik direkt neben dem Dom

errichtet (Foto links). Eine Gedenktafel erinnert an deutschen Richter

und

Staatsanwalt Fritz Bauer, der eine maßgebliche Rolle beim

Zustandekommen der Frankfurter Auschwitzprozesse spielte (Foto rechts).

|

|

|

| Die aus

Metall gefertigte

Braunschweiger Elle misst 57,07 cm diente seit dem 16. Jahrhundert ,

möglicherweise schon früher, aber auch den Kunden auf

Braunschweigs

Märkten und bei den in Braunschweig stattfindenden Messen zur

Kontrolle, bzw. um Betrug zu vermeiden. Das gotische Altstadtrathaus

(Foto rechts) ist eines der ältesten erhaltenen Rathäuser

Deutschlands, dessen ältester Teil aus der Mitte des 13.

Jahrhunderts stammt. |

|

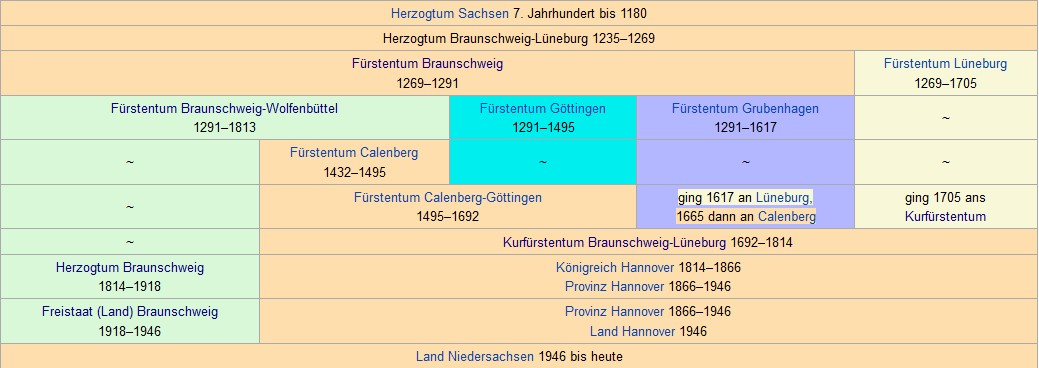

Synopse

der staalichen Entwicklung vom Stammesherzogtum Sachsen bis zum

Bundesland Niedersachsen. (Quelle: Wikipedia)

|

|

|

|

Aus dem Herzogtum wurde

ein Freistaat,

der 1946 im neuen Bundesland Niedersachsen aufging (Karte links).

Foto rechts, von links nach rechts: Riemenschnalle und -zunge aus dem

Rhein-Maas-Gebiet,

(1130). Goldener Thebalring und Silberring Lothars III. , beide aus

der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Bleizepter aus dem Grab

Lothars III. (1137). Bleikrone aus dem Grab der Kaiserin Richenza (*

um 1087-89- 1141), der Gattin des Kaisers Lothar III. von Supplinburg

(1075 - 1137).

|

|

|

Das

Herzog Anton Ulrich-Museum (HAUM)

wurde 1927 nach seinem Gründer Anton Ulrich, Herzog von

Braunschweig-Wolfenbüttel (1633–1714), benannt Als eines der

ersten Museen in Deutschland, die für die Öffentlichkeit

zugänglich

waren, wurde es ein Jahr nach dem Britischen Museum in London

eröffnet. Die Jadeit-Beilklinge wird auf 4000 v. Chr. datiert und

wurde im Braunschweiger Stadtteil Geitelde gefunden (Foto rechts).

|

|

|

Zur

Dauerausstellung des Museums

gehören auch diese zwei trepanierten Schädel (um

3300 v. Chr.), gefunden in Börnecke,

einem Ortsteil der Stadt Blankenburg (Harz) im Landkreis Harz in

Sachsen-Anhalt (Foto links) und der Hort aus bronzenen

Kurzschwertern (um 2000 v.

Chr.), die in Dettum im Landkreis Wolfenbüttel gefunden wurden

(Foto rechts).

|

|

|

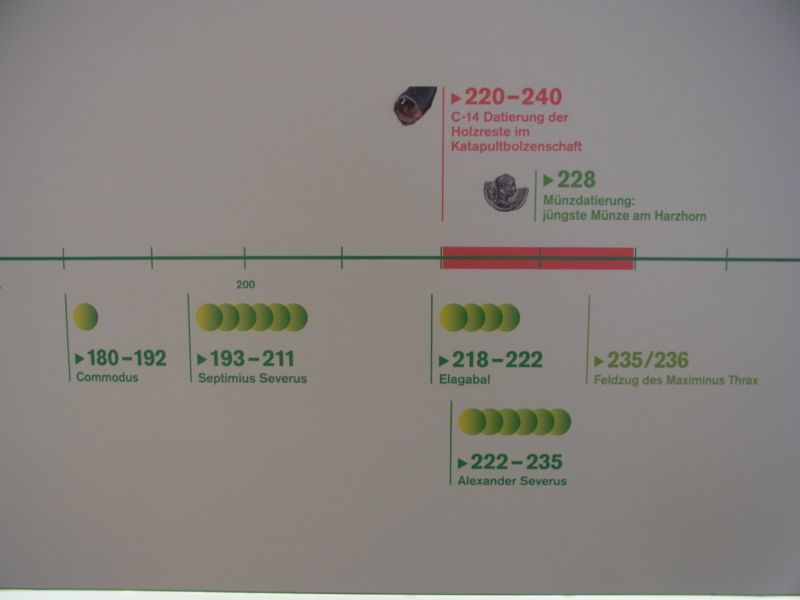

| Über

eine Treppe (Foto links) gelangt man in den ersten Stock des HAUM, wo

vom 1.

September 2013 bis zum 19. Januar 2014 die

Niedersächsische

Landesausstellung 2013 "Roms vergessener Feldzug – Die

Schlacht am Harzhorn“ stattfindet. Anhand von Münzfunden wurde

das

„Harzhorn-Ereignis“ in die Regierungszeit des römischen Kaisers

Maximinus Thrax (235/236) datiert (Foto rechts) |

|

|

Religiöse

Skulpturen und rituelle Gegenstände der Römer mit einem Iupiter

Dolichenus (Foto links) und "Germanen" mit Thorshammer und

Göttersymbolen (Foto rechts), wie sie auch im Opfermoor Niederdorla

in Thüringen ausgestellt sind.

|

|

|

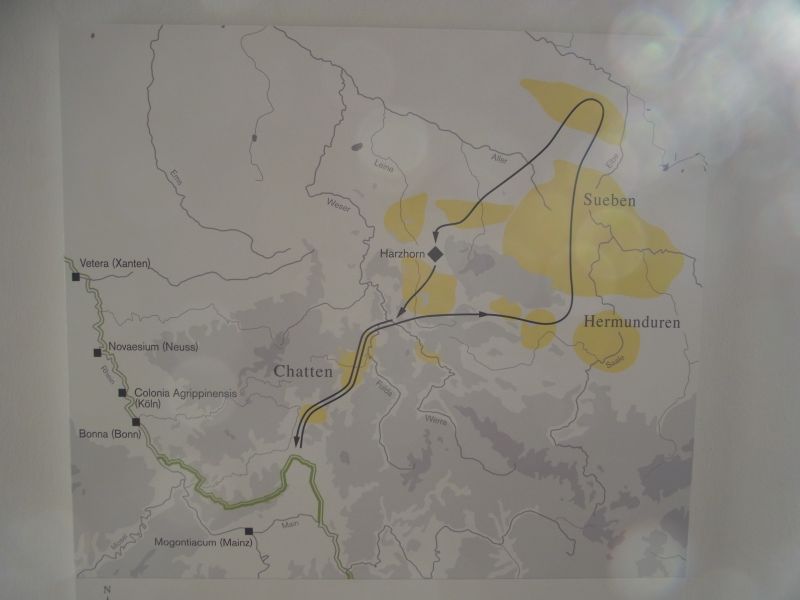

Die

mutmassliche Marschroute (Foto links) der Truppen des Imperators

Maximinus (172/183 - 238). Büste des Maximinus Thrax (Foto

rechts).

|

|

|

Mithras

tötet den Stier im Relief links.

|

timediver®'s

Rezension

für den Begleitband zur Ausstellung

|

|

|

|

| Verbrennungsstuhl

der „Schlüterliese“ Anna Maria Ziegler aus Wolfenbüttel aus

dem

Jahre 1575 (Foto links). Der „Metternich-Orden“

von Herzog Karl

II. Von Braunschweig und Lüneburg, 1825 (Foto Mitte). Die

detailgetreue Rekonstruktion der Alten Waage (Foto recht) in der

Braunschweiger

Neustadt steht vor der Kirche St. Andreas in Braunschweig, die

wahrscheinlich auf einen Saalkirchenbau um das Jahr 1160

zurückgeht. |

|