|

|

|

|

|

Die vor vor 2750 Jahren

in der

fruchtbaren Ebene des Serafschan gegründete Oasenstadt Samarkand

zählt zu den ältesten Städten der Welt. Von den antiken

Griechen

als Marakanda bezeichnet, galt die Stadt und ihr Umland eine der

bedeutendsten Satrapien des persischen Achämenidenreiches. Durch

die

Seidenstraße erlangte die einstmals persische Stadt einen

ansehnlichen Wohlstand. Auch hat der der Handelsroute stattfindende

Technologie- und Kulturaustausch wesentlich zur Blüte der Stadt

beigetragen. Während die Gründung der Stadt durch einen

prähistorischen König namens Samar oder Afrosiyob umstritten

ist, wird sie im Avesta, der heiligen Schrift der Zoroastrier im 1

Jahrhundert v. Chr. als Hauptstadt der Sogden (Sogdier) genannt.

Alexander der Große eroberte die Hauptstadt

Sogdiens

im Jahre 329 v. Chr. Als Afrasiab

war sie

zwischen 250 v. Chr. bis 10 n. Chr. eine bedeutende Siedlung, die

nach dem Untergang des graeko-baktrischen Reiches, zum Ende des 2.

Jahrhunderts Teil des Kuschan-Reiches wurde. Unter der Herrschaft

dieser losen Nomaden-Konföderation, die zu den östlichsten

Auslegern der Indoeuropäer zählten gelangte der Buddhismus

nach

Mittelasien, wo er in der hellenistischen Form des eines

Graeco-Buddhismus synkretistische Tendenzen aufnahm.

|

| Nach dem

Ende

des Sassaniden-Reiches um 628 gerieten Afrasiab und Sogdien kurzzeitig

unter chinesischen Einfluss, der jedoch mit der Eroberung durch das Umayyaden-Kalifat

im Jahre 673 beendet wurde. Unter islamischer

Herrschaft prosperierte die Stadt erneut, besonders während der

Herrschaft der persischen Samaniden Nachdem die Stadt 1220 von

Dschingis Khan 1220 zerstört worden war, sollte Samarkand unter Temür ibn Taraghai

Barlas (1336 – 1405), der im Westen besser als Tamerlan oder Timur Lenk

bekannt ist, als Hauptstadt seines

Großreiches zum „Mittelpunkt der Welt“ werden. Aus Amir

Timurs Zeit und seiner Nachfolger, die nach ihm als Timurden bezeichnet

werden, stammen die meisten Prachtbauten der Stadt. |

|

|

|

|

Die

prachtvolle östliche Mauer der Sherdor-Medrese

(Foto links). Der

Registan von Samarkand gehört als bekanntestes Wahrzeichen

Usbekitans zum UNESCO-Weltkulturerbe. Während timediver®'s

Besuch

des "Sandplatzes", wie sein Name wörtlich übersetzt

lautet wurde leider eine Tribüne für das bevorstehende

zentralasiatische Folklorefest aufgebaut (Foto rechts). Der

britische Staatsmann und Vizekönig von Indien, George Nathaniel

Curzon, 1. Marquess Curzon of Kedleston (1859 – 1925) pries

einst

den Registan als einen Platz, wie er sich nirgends in Europa finden

würde. Denn es gab und gibt keinen Platz, der auf drei seiner vier

Seiten von gotischen Kathedralen umgeben ist. Unter Amir Timur war

der Registan das Zentrum der Stadt, wo Märkte und Gericht

gehalten,

Erlasse des Herrschers verkündet und Hinrichtungen vollzogen

wurden. Seine heutige Gestalt erhielt der Platz jedoch erst unter

Timurs

Enkel Ulugh Beg. Die Ulugh Beg-Medrese

(links) wurde zwischen 1417

bis 1420 errichtet und ist damit die älteste der drei Bauwerke.

Angeblich hat hier der Herrscher selbst in seiner Lieblingsdisziplin

Astronomie unterrichtet. Die jüngste Medrese am Platz ist die

zwischen 16-41 - 1660 erbaute, zweigeschossige Tillakori-Medrese (Mitte). Die

Sherdor-Medrese (rechts).....

|

|

|

|

...wurde nach den

Abbildungen auf ihrem Portal die "Löwentragende" genannt. Das an

einen Tiger erinnernde Fabelwesen, welches eine weiße Antilope

jagt und das Gesicht der Sonne widersprechen als figürliche

Darstellungen dem islamischen Bilderverbot. Zusammen mit den

variierenden Swastiken (Foto rechts) gehen sie jedoch auf vorislamische

Motive der Zoroastrier zurück, wobei auch ein indischer

Einfluß nicht zu leugnen ist.

|

|

|

Der Hof der Sherdor-Medrese, wo sich in den

einstigen Zellen der Studenten im Erdgeschoss nunmehr die

unterschiedlichsten Shops befinden. Im Hintergrund des rechten Fotos

ist die im Timuridenstil geriffelte Kuppel einer der beiden Minarette

zu erkennen, welche das große Eingangsportal der Medrese

flankieren.

|

|

|

|

Als immer wiederkehrendes

Motiv der geometrisch angeordneten Kacheln findet sich die Swastika,

ein Symbol des Sonnenrades welches die islamischen, turkstämmigen

Bauherren von den Zoroastriern übernommen hatten (Foto links). Die

Ulugh Beg Medrese mit

ihrem 35 Meter hohen Eingangsportal, das von den beiden Minaretten

überragt wird (Foto rechts), diente als Vorbild für die

anderen beiden Medresen. Besonders deutlich ist hier die Vorliebe Ulugh

Begs für die Astronomie erkennbar, was er durch azurblaue Sterne

darstellen ließ.

|

|

|

Besonders schön ist

einer der beiden Kuppelräume der Ulugh Beg Medrese ausgestaltet

(Foto links und rechts).

|

|

|

Anlässlich

des 600. Geburtstages von Ulugh Beg am 22. März 1994 wurde

ihm diese Bronzeplastik im Hof seiner Medrese als Denkmal gesetzt (Foto

links). Der Eingang zur Tillakori

Moschee (Foto rechts)....

|

|

|

|

....die zeitweise als

Freitagsmoschee genutzt wurde Der goldglänzende

Innenraum der Moschee war auch der Namengeber für die Medrese,

deren Name als die "Goldbedeckte" übersetzt werden kann (Foto

links und

rechts).

|

|

|

|

|

Die zwischen 1399 bis

etwa 1404 auf

Befehl Amir Timurs errichtete Moschee Bibi Chanum (Xanom) gehört

zu

den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Samarkands. Während sie

im 15.

Jahrhundert eine der größten und prächtigsten Moscheen

der

islamischen Welt gewesen war, blieb von ihr bis zur Mitte des 20.

Jahrhunderts lediglich eine grandiose Ruine erhalten. Das Bauwerk, um

dessen Entstehung sich eine romantische Legende um Bibi Chanum, der

Lieblingsfrau Timurs als Erbauerin rankt, wurde während seiner

Errichtung zeitweise von Timur selbst überwacht und korrigiert.

Die

Moschee sollte jedoch erst nach seinem Tod vollendet werden. Die

Rekonstruktionszeichnungen (Foto rechts) ist in Wissenschaftlerkreisen

ebenso umstritten, wie die unterschiedlichsten Restaurationsarbeiten,

die besonders nach Erlangung der Unabhängigkeit Usbekistans mit

Vehemenz vorangetrieben werden.

|

|

|

|

Im Innenhof der Bibi

Chanum (Foto links) steht ein riesiges Steinpostament (Foto

rechts) für den Koran. Angeblich kriechen unter ihm Frauen

hindurch, deren Kinderwunsch bisher versagt geblieben war. Videoclip

Bibi Khanum

|

|

|

|

Neben dem

Zahn der Zeit war es vor allem ein Erdbeben, dem die Moschee 1897 zum

Opfer fiel. Übrig blieben dabei lediglich Teile der mit

geometrischen Ziegelornamenten verzierten Bausubstanz. Ein Holzmodell

zeigt die Rekonstruktion der Glanzleistung timuridischer Baukunst

schlechthin, wie die Moschee Bibi Chanum von Galina A. Pugatschenkowa

in ihrem 1975 erschienenen BuchSamarkand,

Buchara bezeichnet wurde. Ein weiteres Highlight Samarkands ist das

palastartige Mausoleum Tamerlans, Gur-e

Emir (Foto rechts).

|

|

|

Über

dem eigentlichen Grabmahl erhebt sich ein Tambour, auf dem eine

langgezogene gerippte Kuppel ruht, deren farbige Schmelzziegel aus der

Entfernung blau wirken. Neben dem leuchtenden Blau wurden jedoch

auch violette Ziegel verwendet und orangefarbige Steine

eingestreut. Diese Technik zeigt, dass die Baumeister vom Effekt

der Komplementärfarben wussten, denn das Farbenspiel lässt

die

Kuppel zu jeder Tageszeit anders aussehen.

|

|

|

|

Das

Innere des Grabmahls ist mit großen Onyxplatten verkleidet, zur

dekorativen Bemalung der Wände und des Kippeligeren wurde

vornehmlich

Gold verwendet. Das "Grab des

Gebieters" wurde ursprünglich auf Timurs Befehl als

Grabstätte

für dessen Enkel Mohammed Sultan (1374 - 1403) geplant. Als

Grabmahl

Timurs und seiner Nachfahren sollte Gur-e Amir bis zum Ende der

Timuridendynastie in Zentralasien zu Beginn des 16. Jahrhunderts

genutzt werden. Die Dynastie der Timuriden wurde jedoch von Zahir

ad-Din Muhammad Babur (1483 - 1530) fortgeführt, der 1526 nach der

Eroberung des Sultanats von Delhi das Reich der Großmoguln in

Indien

begründete, wo seine Nachfahren noch bis 1857 regieren sollten. Videoclip

Gur-e Emir

|

|

|

|

| Der aus schwarzen Nephrit

gefertigte Sarkophag Tamerlans steht zwischen dem seines Derwisches Mir Said Baraka (mit

Kuppel) und seines Enkels Ulugh Beg. Nach dem Tode Timurs entwickelte

sich das zunächst nur provisorische Grabmahl zu einer

Pilgerstätte, an der ihm geradezu eine Heiligenverehrung zukam.

Timurs eigentliches Grab befindet sich jedoch in einer Krypta unterhalb

des Mausoleums. Diese wurde im April 1941 von sowjetischen Historikern

und Anthropologen zur Exhumierung Tamerlans geöffnet. Der Leichnam

war der eines ca. 1,72 Meter großen Mannes, der an Tuberkulose

gelitten, und Verwachsungen an der rechten Schulter und am rechten Knie

hatte. Die unterschiedliche Länge seiner Beine erklärten,

warum er als Timur Lenk (der Lahme) bezeichnet wurde. Am

Schädel hingen noch rote Haare. Die

Grabinschrift und Prophezeiung, wonach "die Welt bei der Öffnung

von Amir Timurs Grab erbeben würde", erfüllte sich nach zwei

Monaten im Juni 1941 mit Hitlers Überfall auf die Sowjetunion. Als

Timurs Genbeine 1942 nach muslimischem Ritus erneut beigesetzt worden

waren, deutete sich in der Schlacht von Stalingrad bereits eine Wende

des Krieges an. Die Porträts Timurs wurden nach einem

Bronzekopf gefertigt, den der sowjetische Archäologe Mikhail

Gerasimov rekonstruiert hatte. |

|

|

|

|

Timur

entstammte

dem im 13. Jahrhundert in Transoxanien eingewanderten mongolischen

Nomadenstamm der Barlas, der jedoch zu dieser Zeit bereits eine

Turksprache angenommen hatte und daher von den türkischen Nomaden

Zentralasiens nicht mehr zu unterscheiden war. Bereits Timurs

frühes

Leben wurde durch Mord, Verrat und Grausamkeiten geprägt. Mit

einer

Truppe aus Banditen, Söldnern und Abenteurern war er zum Schrecken

Transoxaniens geworden, der seine Macht mehr und mehr ausweiten

konnte. Nachdem er in den Clan Tschagatais, einem Sohn Dschingis

Khans ein und nannte sich daher Gurgani

(Königlicher Schwiegersohn)

und beanspruchte für sich den Titel Emir. Er selbst wurde daher

niemals zu einem Khan, sondern setzte stattdessen zwei Khane aus der

Tschagatais zu seiner Legitimation ein. Er gab vor, die Welt unter

dem Vorzeichen des Islam erneuern zu wollen, was ihn jedoch weder

daran hinderte Muslime massakrieren zu lassen oder gegen die

Herrschaft der Dschingisiden vorzugehen. Er galt zwar als Sunnit,

trat in Syrien dennoch als Schirmherr der Schia auf. Im Zweifelsfall

hielt er an turkomongolischen Traditionen fest, auch wenn diese im

Widerspruch zur Scharia standen. Mit seinen Feldzüge (Karte

rechts) schuf Timur

eines der größten, aber auch kurzlebigsten Reiche in

Mittelasien.

Als skrupelloser mit psychopathischen Zügen ließ er die

Bevölkerung

in den eroberten Gebieten und Städten zu Hunderttausenden ermorden

und Aufstände gnadenlos niederwerfen. Bei der Eroberung Isfahans

im Jahre 1387 ließ Timur nach dem Bericht des persischen

Historikers Ḥāfeẓ-e Abru

auf einer Seite der Stadt 28 Schädeltürme errichten, für

die man

das Abschlachten von 70.000 Tote annehmen muss. Seine Grausamkeit und

sein Sadismus ließen

ihn in der Stadt Isfizar 2.000 Menschen lebendig einmauern. Besonders

wüteten ließ er seine Horden im Kaukasus und in Indien. Die

Künstler und Handwerker der eroberten Gebiete ließ Timur

jedoch

nicht ermorden, sondern nach Samarkand verschleppen, wo sie ihm seine

Prachtbauten errichten mussten. Unverständlich, warum sich der

unabhängige usbekische Staat ausgerechnet diesen paranoiden

Analphabeten und Massenmörder zum Nationalhelden erkoren

hat...

|

|

|

|

...wobei hierfür

mit seinem Enkel Muhammad Tāriq ibn

Schāh-Ruch Ulugh-Beg, (1394-

1449) ein gebildeter und ehrenwerter Fürst und Wissenschaftler zur

Verfügung steht. Bereits als von

seinem Schah Ruch ibn Temür (Reg. 1409–1447) eingesetzter

Vizekönig von Samarkand, widmete sich der „Große Herrscher“

der Mathematik und Astronomie, sowie der Kunst, Poesie

und dem Studium des Korans. Anders als sein ungebildeter

Großvater

Timur lehnte er die volksnahe Geistlichkeit der Sufis und Derwische

ab, denn er stellte die Wissenschaft über den Glauben und

sicherlich

auch über seine Pflichten als Sultan. Als

Märtyrer der Wissenschaft

fiel er einem Mordkomplott zum Opfer, an dem auch einer seiner

Söhne

beteiligt war. Auch er wurde 1941 exhumiert, wobei

bestätigt werden konnte, das er enthauptet worden war. Sein

Sarkophag steht rechts neben dem seines Großvaters im Grabmahl

Gur-e Emir. Ulugh

Beg wird folgende Weisheit zugeschrieben: „Die Religionen

zerstreuen sich wie Nebel, die Zarenreiche zerstören sich von

selbst, aber die Arbeiten des Gelehrten bleiben für alle Zeiten.

Das

Streben nach Wissen ist die Pflicht eines jeden!“ Gegenüber dem

unterirdischen Zugang zu Sternwarte wurde

ein Museum eingerichtet (Foto rechts).

|

|

|

|

Neben

der 1417/20

gegründeten Ulugh-Beg-Madrese, einer Universität mit bis zu

70

Gelehrten, ließ Ulugh Beg in

Samarkand 1428 das Observatorium

Gurkhani Zij errichten. Zusammen

mit den Wissenschaftlern al-Kaschi und Qadi Zada konnte er das

siderische Jahr mit 365 Tagen, 6 Stunden, 10 Minuten und 8 Sekunden

berechnen, was gegenüber den heutigen Werten lediglich eine

Abweichung von 58 Sekunden bedeutet. Außerdem erstellte er

zwischen

1420 und 1437 den Sternenkatalog Zij-i-Sultani mit den

Positionsangaben von über 1000 Sternen. Ulugh Beg ging bei seiner

Forschung von den Arbeiten des Astronomen Ptolemäus (um 90 – 160)

und des Mathematikers und Astronomen Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi

(um780–850) aus. Seine Leistungen wurden 1830 vom deutschen

Astronomen Johann Heinrich von Mädler (1794 – 1874), der einen

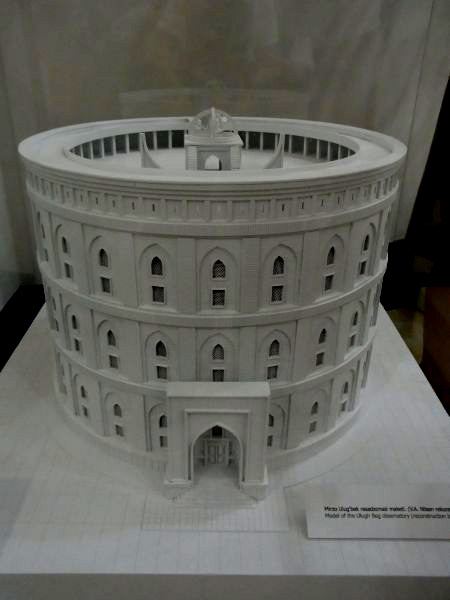

Mondkrater nach Ulugh Beg benannte. Der dreistöckige

zylindrische Aufbau

des Observatorium und die U-Abschnitte eines riesigen Marmor

Sextanten wurden im Jahre 1908 vom russischen Archäologen Vladimir

Viatkin ausgegraben (Foto links). Nach einer zweiten

Ausgrabungskampagne 1941 und

weitere Untersuchungen der benachbarten Standorte in den Jahren 1965

bis 1967 wurde die hypothetische Rekonstruktion der Sternwarte

angefertigt (Foto rechts).

|

|

|

|

Das Modell (Foto links)

lässt an das

Taj Mahal im indischen Agra erinnern, welches der Großmogul Shah

Jahan, ein Nachkomme der Timuriden für seine im Jahre 1631

verstorbene Hauptfrau Mumtaz Mahal erbauen ließ. Auf dem

hügeligen Ausgrabungsgelände der alten

soghdischen Hauptstadt Afrosiyob wurde das Museum für die

Entstehungsgeschichte Samarakands erbaut (Foto rechts).

|

|

|

|

Bei den 1912 im Palast des Herrschers gefundenen

Wandmalereien handelt es sich um wahre Schätz der sogdischen

Kunst. Die Arbeiten zum Thema "Königliches

Leben am Hofe des Herrschers

Varkuman im 7. Jahrhundert" können heute im Erdgeschoss des

Museumbewundert werden. Die Nordwand des Ausstellungsraumes gibt einen

Einblick in das höfische Leben mit Hofdamen und Musikantinnen.

|

|

|

|

Die gegenüber der

Eingangstür befindliche Westwand zeigt die Botschafter von

Nachbarländern und elf lange Stangen, welche offensichtlich die

von König Varkuman ( 650 - 696) beherrschten Länder

symbolisieren sollen.

|

|

|

|

|

Die Südwand zeigt

eine Prozession

anlässlich des des altiranischen Neujahrs- und

Frühlingsfestes

Newroz, der von einem weißen Elefanten angeführt wird. Das aus dem Zoroastrismus hervorgegangene

Fest Nouruz (persisch:. Neuer Tag) wurde von den eingewanderten

Turkvölkern mit in den Islam übernommen, so dass es heute von

mehr

als 300 Millionen Menschen in Zentralasien und im Nahen Osten, sowie

auf dem Balkan, in der Schwarzmeerregion und im Kaukasus, gefeiert

wird.

|

|

|

|

Die Ostwand zeigt eine

Reitszene im soghdischen Stil, bei der eine Jagd auf Großkatzen

gemacht wird.

|

|

|

Dem Zoroastrismus sind

auch diese Ossuarien (Knochenkisten) entsprungen .....

|

|

|

|

...da die heiligen

Elemente Feuer,

Wasser, Erde und Luft nicht durch Leichname verunreinigt werden

durften, wurden die Toten einer Himmelsbestattung preisgegeben.

Nachdem die Vögel sämtliche Knochen abgenagt hatte, bewahrte

man

die Überreste der Toten in einem solchen Ossuarium auf. Die

zoroastrische Religionsgemeinschaft der Parsen nutzt noch heute

sogenannte Dachmas (Türme des Schweigens) für ihre

Himmelsbestattungen.

|

|

|

|

| Dieses Ossuarium zeigt

mit Sonne und Feuer zoroastrische Symbole. Um das heilige Feuer nicht

zu verunreinigen tragen dessen Hüter einen Mundschutz (Foto

links). Der Rest einer sogdischen Säule mit der Abbildung von

Priestern (Foto rechts). |

|

|

|

Ein häuslicher

Feueraltar (Foto links) und ein Brennofen (Foto rechts) aus dem 7.

Jahrhundert .

|

|

|

|

Sogdische Krieger

verschiedener Waffengattungen mit unterschiedlicher Ausrüstung und

Bewaffnung.

|

|

|

|

Der erste Stock des

Museum wird kaum besucht, was timediver® jedoch nicht davon

abhalten konnte, sich dort das Fragment einer Wandmalerei aus der

Karakhanisdenzeit (11 Jahrhundert) und die Rekonstruktion

einer Badehauswasserleitung aus dem 12. Jahrhundert zu besichtigen.

|

|

|

|

|

Ein

Mihrab (Foto Mitte) und zwei rekonstruierte Brennöfen aus dem dem

9. - 11. Jahrhundert.

|

|

|

|

Die bei den Ausgrabungen

in Afrosiyob gefundene Terrakottascherbe und die Statuetten....

|

|

|

stammen aus dem 7. - 8

Jahrhundert. Wenige hundert Meter oberhalb des Museums kann man die

bereits augegrabenen Mauern Afrosiyob besichtigen.

|

|

|

|

|

Ganz in der

Nähe des einstigen Afrosiyob befindet sich die eindrucksvolle

Nekropole Shohizinda ( Shah-e Sende). An einem langen, engen Korridor

ind nord-südlicher Richtung wurden sechzehn Mausoleen und Moscheen

errichtet. Schon im 11. Jahrhundert wurden um das Grab des als heiligen

verehrten Qusam ibn Abbos andere Gräber angelegt. Nach dem der

Komplex im 13. jahrhundert von den Horden des Dschingis Khan

zerstört worden war, wurde er von den Timuriden, insbesondere

Ulugh beg wieder aufgebaut bis er seine heute Form als Straße der Mausoleen (Foto links) bekam.

Um dorthin zu gelangen muss man zunächst eine Treppe ersteigen

(Foto links). Die blauen Kuppeln (Foto Mitte) gehören zum

Zweikammernmausoleum der unteren Gruppe, von dem lange Zeit behauptet

wurde, dass darin Ulugh Begs Lehrer Qozizoda Rumiy bestattet worden sei.

|

|

|

|

|

Im Eingangsbereich

befindet sich eine Lageplan der Anlage. (Foto links) Das achteckige

Mausoleum einer unbekannten Person aus dem Jahre 1409

|

|

|

|

Die mittlere Gruppe der

Mausoleen (links im Foto links) und das als Usta Ali bezeichnete

Mausoleum aus dem 14. Jahrhundert (rechts im linken Foto),

welches nochmals neben einem Mausoleum zu sehen ist, welches 1380

für eine unbekannte Person erbaut wurde.

|

|

|

|

Das Zentrum der oberen

Gruppe der Mausoleen mutet wie eine Mini-Ausgabe des Registan an. Das

größte Mausoleum ist hier das des Kusam ibn Abbas (Foto

rechts), dessen Korridore und Nebenräume.....

|

|

|

|

....mit prächtigen

floralen Verzierungen .......

|

|

|

| .....und

geometrischen Mustern ausgestattet sind. Bei der

Restaurierung der Wände und Decken hat man hier offenbar eine

unerwartet Zurückhaltung walten lassen. |

|

|

|

|

Als

Ersatzprogramm für einen Ausflug zur soghdischen

Ausgrabungsstätte von Pendzhikent im nahegelegenen Tadschikistan,

der aufgrund der Schließung des Grenzüberganges durch

Usbekistan

ausfallen musste, fand eine Besichtigung des 80 Kilometer südlich

von Samarkand gelegenen Geburtsortes von Tamerlan, Sharisabz, statt.

Hierzu musste der 1788 Meter hohe Tahtacaraca-Pass, der nur von Pkw

befahren werden darf passiert werden. Auf dem Pass verläuft die

Grenze zwischen den Viloyatlar Samarkand und Qashqadaryo. Die

Warnschilder vor zu schnellem Fahren nützen allerdings

wenig....

|

|

|

|

Vom einstigen

Sommerpalast Tamerlans, dem Oq Saray

sind nur noch die gewaltigen Reste des einstigen Eingangsportal

übrig geblieben.

|

|

|

|

Ein französisches

Archäologenteam ist gerade mit der Konservierung von Bodenfliesen

des einstigen Palastes beschäftigt.

|

|

|

|

Ein Standbild des

fragwürdigen Nationalhelden (Foto links), dessen Bautätigkeit

mit Raubzügen

finanziert wurde und dessen zynischer Wahlspruch "Gerechtigkeit

ist Stärke" lautete. Die an die Moschee Bibi Chanum in

Samarkand erinnernde

Gök-Gumbas Moschee

wurde im Jahre 1436 auf Geheiß von Ulugh

Beg errichtet (Foto rechts).

|

|

|

In unmittelbarer

Nähe der Moschee befinden nebeneinander die Mausoleen (Foto

rechts)....

|

|

|

..Gumbas Sainedinn von 1438....

|

|

|

|

....und des Schamseddin

Kulal, dem geistlichen Lehrer Tamerlans und seines Vaters

Taragay. Auf dem Rückweg bot sich vom Pass aus dieser Blick

auf die Provinz Samarkand.

|

timediver®'s

Usbekistan-Fotoseiten

|

|

|

|

timediver®'s weitere Fotoseiten

|

|

|

|

|